Электронная библиотека авторефератов

Календарь научных мероприятий

Живая энциклопедия СКК

Библиотека СКК

Войти

Журнал «Союз криминалистов и криминологов»

Новостные рубрики

- 1. Новости

- 2. Актуальные материалы

- 3. Научные материалы для использования

- 4. О Союзе

- 5. Клуб СКК

- 6. Без рубрики

- 7. Архив

- 8.中文新闻。

- Actualités en français

- Nachrichten auf Deutsch

- News in English

- Noticias en español

- Азербайджан

- Армения

- Беларусь

- Белгород

- Бюро

- Вологда

- г. Москва

- г. Санкт-Петербург

- Германия

- Дайджест новых изданий от Н.А. Лопашенко

- Дата в истории

- Екатеринбург

- Екатеринбург

- Зарубежные представительства

- Заседания Союза

- Иркутск

- История нормативно-правовых актов

- Казань

- Казахстан

- Калининград

- Кафедра крим-и и уг-исп права

- Киргизия

- Конференция!

- Краснодар

- Криминологический кабинет

- Курск

- Кызыл

- Македония

- Материалы конференций

- Международная полицейская ассоциация (МПА)

- Молодежное отделение

- Молодежное отделение СКК

- Нaши партнеры

- Наши книги

- Некролог

- Нижний Новгород

- Новинки библиотеки СКК

- Пермь

- Региональные отделения

- Ростов-на-Дону

- Рязань

- Самара

- Саратов

- Словения

- Ставрополь

- Статьи

- Судебная экспертиза

- Таджикистан

- Улан-Удэ

- Фотогалерея

- Ханты-Мансийск

- ХРОНИКА ДНЯ

- Центральный ФО

- Южный ФО

Мета

Июл

01

Posted in 1. Новости, Конференция!, Улан-Удэ

Комментарии к записи Летняя школа на Байкале отключены

Июл

01

Международную конференцию по проблемам борьбы с преступностью с участием ведущих криминалистов России и зарубежья.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Под таким названием в Калининградском отделении Союза криминалистов и криминологов 23 мая 2018 года состоялась Международная научно-практическая конференция, организованная Московским государственным областным университетом, Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, Балтийским федеральным университетом им. И. Канта при содействии Союза криминалистов и криминологов России.

В конференции приняли участие известные ученые-криминалисты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и других государств, которые обсудили важные национальные и международные проблемы противодействия преступности.

Татьяна Волчецкая, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ им. И.Канта:

« Эта конференция проходит в стенах БФУ имени И.Кантиа не случайно, поскольку ее тематика и проблематика этой конференции в полной мере соответствует научному направлению, которое разработает наша кафедра. Наиболее значимыми в настоящее время являются новые исследования в области криминалистики, уголовного процесса и судебной экспертизы прикладного характера. В связи с этим особое значение нужно уделять воспитанию молодых учёных и формированию в рамках ведущих российских вузов научных исследовательских групп и коллективов».

Анатолий Кустов, д.ю.н., профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева:

«Криминалистика в последние годы стала мультидисциплинарной международной наукой, которая имеет эволюционный путь развития. На современном этапе криминалистика дала жизнь многим научным отраслям, таким как судебная экспертология, судебная медицина, одорология и др., что будет способствовать разработке мер по противодействию преступности».

Использование криминалистических знаний в разных видах судопроизводства раскрыл в своем докладе д.ю.н., профессор, Вячеслав Исаенко. Возможности применения специальных знаний в расследовании экономических преступлений, в том числе коррупционной направленности рассмотрела в своем выступлении профессор, доктор экономических наук Татьяна Прокофьева. Доктор юридических наук, профессор, Талгат Ханов проанализировал проблемы противодействия преступности в Республике Казахстан в свете проводимой реформы законодательства. Доцент Инга Панькина рассказала об исследованиях научной школы криминалистической ситуалогии БФУ им. И. Канта в области противодействия преступлениям экстремистской направленности.

Активное участие в работе конференции приняли аспиранты, магистранты и студенты Юридического института БФУ им. И. Канта. Следует отметить выступления магистрантов 2 курса Михаила Болвачева, Андрея Абрамовского, аспиранта Михаила Авакьяна.

Posted in 1. Новости, Калининград, Конференция!

Комментарии к записи Международную конференцию по проблемам борьбы с преступностью с участием ведущих криминалистов России и зарубежья. отключены

Июл

01

История криминальных событий

1 июля 1523 года на костре инквизиции в Брюсселе торжественно сожжены Генрих Фес и Иоганн Эш, последователи Лютера – первая казнь еретиков в эпоху Реформации, начавшейся в 1517 году.

Игорь Джохадзе. криминальная хроника человечества

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История криминальных событий отключены

Июл

01

1 июля 1944 года умерла Таня Савичева

1 июля 1944 года умерла Таня Савичева.

Эту девочку, которая не дожила и до 15 лет, всегда вспоминают в связи с блокадой Ленинграда. Она – символ тех страданий, которые перенесли все его жители. Её дневник, состоящий всего из девяти записей, передает весь ужас и чувство безнадежности, которые охватывали её душу, когда один за другим уходили все её близкие.

Таня (Татьяна Николаевна) Савичева родилась 23 января (по другим данным – 25 января) 1930 года в селе Дворищи под Гдовом (Псковская область), а выросла, как и ее братья и сестры, в Ленинграде. Таня была пятым и самым младшим ребёнком в семье — у нее было две сестры и два брата.

Летом 1941 года Савичевы собирались уехать из Ленинграда, но не успели, война застала их врасплох. Им ничего не оставалось кроме того, чтобы остаться в блокадном городе и помогать по мере сил фронту, надеясь на окончание этого ужаса. Записная книжка досталась Тане в память о старшей сестре Нине, пропавшей без вести во время обстрела. В семье её все считали погибшей. Тогда Таня и стала делать свои страшные записи.

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра. 1941 г.»

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. 1942 г.»

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.»

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 г.»

«Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня. 1942»

«Мама — 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.»

«Савичевы умерли»

«Умерли все»

«Осталась одна Таня»

Таню нашли в её доме служащие санитарных команд, обходившие ленинградские дома в поисках выживших. Её вывезли в поселок Шатки Горьковской области вместе со многими сиротами, такими как она, но спасти девочку уже не удалось.

Таня Савичева умерла 1 июля 1944 года в поселке Шатки, так и не дожив до Победы, так и не узнав, что ее сестра Нина и брат Миша живы, что она не одна.

Дневник Тани стал одним из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе, а сегодня он выставлен в музее истории Ленинграда, его копия — в витрине одного из павильонов Пискарёвского мемориального кладбища. Таня навсегда осталась в памяти тех, кто выжил в эти страшные годы. http://www.calend.ru/

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи 1 июля 1944 года умерла Таня Савичева отключены

Июл

01

1 июля 1884 года умер Алан Пинкертон

Подробную биографию Алана Пинкертона ищите в Живой Энциклопедии Союза криминалистов и криминологов.

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи 1 июля 1884 года умер Алан Пинкертон отключены

Июл

01

История нормативных документов

(19 июня) 1 июля 1862 года основана Российская Государственная библиотека. (19 июня) 1 июля 1862 года 1862 года император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме», которое стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направления деятельности, штатное расписание Музея. Это был первый общедоступный музей Москвы (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Кроме Библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений: рукописей, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографическое, нумизматическое, археологическое и минералогическое.

Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней Московский публичный и Румянцевский музеи начали пополняться «путем частных дарений и общественного почина». Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые, мыслители.

В феврале 1917 года Императорский Московский и Румянцевский музей был переименован в Государственный Румянцевский музей (ГРМ), а Библиотека ГРМ вскоре после возвращения в марте 1918 года столицы в Москву стала главной библиотекой страны. В 1924 году на ее базе была создана публичная библиотека, которая с 1925 года носила название Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, а в 1992-м была переименована в Российскую государственную библиотеку (РГБ).

Сегодня РГБ — национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд отечественных и зарубежных изданий на 367 языках мира — свыше 45 млн. единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4 тысячи человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8 тысяч посетителей.

В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-20 веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории отечественного и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках.

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История нормативных документов отключены

Июн

30

На сайте размещены новые номера журнала Lex Russica за 2018 год

Уважаемые члены Клуба СКК! В разделе журналы размещены новые номера журнала Lex Russica за 2018 год https://crimescience.ru/?p=7440.

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы, 3. Научные материалы для использования, 5. Клуб СКК, 6. Без рубрики

Комментарии к записи На сайте размещены новые номера журнала Lex Russica за 2018 год отключены

Июн

30

История правоохранительных органов. 30 июня

30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России, установленный в соответствии с Приказом ФСИН России № 160 от 20 марта 2008 года. Согласно данному документу, эта дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии». Долгие годы в нашей стране уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но реформы госструктур в 1990-х годах и переход к демократическим формам управления коснулись и данного ведомства, когда было признано целесообразным функции по охране учреждений системы и их объектов передать от внутренних войск МВД учреждениям и органам УИС. Датой основания службы охраны УИС, как самостоятельного подразделения, принято считать 30 июня 1994 года – в этот день, на основании приказа МВД России №222, функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы. Тогда же началось формирование отделов охраны в каждом территориальном органе УИС. По сути, были созданы новые структуры, на которые возлагалась задача обеспечения надежной охраны исправительных колоний, а также ряд функций по конвоированию осужденных. В процессе дальнейшего реформирования уголовно-исполнительной системы в 2001-2003 годах были созданы специализированные подразделения охраны в следственных изоляторах, тюрьмах и воспитательных колониях. В настоящее время федеральным органом УИС является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. А служба охраны УИС – одна из самых многочисленных в системе ФСИН. И это не удивительно, ведь служба охраны всегда занимала первостепенное место в числе основных структурных звеньев всей пенитенциарной системы. Надежная охрана подследственных и осужденных при конвоировании и в местах их содержания – главная задача службы охраны. За более чем 20-летнюю историю служба охраны УИС сложилась не просто в самостоятельную цельную структуру, обеспеченную современными инженерно-техническими средствами и выполняющую задачи по обеспечению изоляции спецконтингента и охране объектов УИС, но и укомплектованную профессионально подготовленными кадрами. Высокий профессионализм и уровень боеготовности, грамотный и ответственный подход к выполнению служебных задач, дисциплинированность и постоянное совершенствование мастерства – вот отличительные черты сотрудников данной структуры. Особое место в структуре службы охраны УИС занимают кинологические подразделения, с честью выполняющие задачи надёжной охраны объектов. Ведь, несмотря на развитие и применение современных технических средств, служебные собаки по прежнему являются эффективным средством охраны учреждений и розыска бежавших преступников.

Также важно отметить, что развитие и совершенствование работы службы охраны идёт постоянно. Несмотря на увеличение объёма задач, возложенных на подразделения в последние годы, и сокращение численности персонала, количество побегов спецконтингента из-под охраны снизилось более чем в 15 раз. Надёжность охраны объектов повысилась благодаря и современному техническому оборудованию объектов, и, конечно же, и благодаря усилиям всех сотрудников ведомства. Постоянно совершенствуясь и повышая надежность объектов, система охраны и сейчас продолжает активно развиваться и модернизироваться. Свой профессиональный праздник сотрудники данных подразделений отмечают по всей стране. В этот день для них проходят различные торжественные мероприятия с поздравлениями от высших чинов ФСИН и представителей власти и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами и званиями, денежными премиями и памятными подарками. Также поздравляют ветеранов службы и вспоминают всех тех сотрудников, кто погиб при исполнении служебного долга. Ведь не секрет, что их работа связана с риском для жизни.

12 марта свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История правоохранительных органов. 30 июня отключены

Июн

30

История криминальных событий. 30 июня

30 июня 1520 года погиб вождь ацтеков Монтесума II, последний правитель великой империи и владелец несметных сокровищ. В ноябре 1519 года отряд испанского конквистадора Эрнана Кортеса вошёл в столицу ацтекской державы Теночтитлан (нынешний Мехико) и захватил в плен несколько человек, в том числе самого Монтесуму, которого для острастки заключили в оковы. Непрошеным гостям не было оказано никакого сопротивления: по одной из версий, ацтеки приняли европейцев за богов. А те, в свою очередь, решили, что попали в страну золота Эльдорадо. От имени Монтесумы Кортес стал самовольно править Теночтитланом, заставляя одного за другим вождей ацтеков присягать испанскому королю и облагая их данью золотом.

В скором времени терпению индейцев пришёл конец. Жестокость захватчиков, казни военачальников и мародёрство вызвали восстание недовольных – Кортес вывел Монтесуму к толпе, чтобы тот успокоил соплеменников. Ацтеки решили, что владыка предал их, и забили его камнями. По другим данным, испанцы задушили Монтесуму в тюрьме. Конквистадоры бежали из города. Племянник Монтесумы, Куаутемок, умер под пытками испанцев, так и не рассказав, где спрятаны сокровища его предков.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

30 июня 1901 года в Нью-Йорке родился Вилли Саттон, известный грабитель банков, получивший прозвище «Артист» за искусство перевоплощения. Совершая свои криминальные подвиги, Саттон выступал в самых разных ролях: охранника, мойщика окон, дипломата, посыльного… Когда журналисты спросили у пойманного наконец преступника, почему он предпочитал грабить банки, Саттон ответил просто и гениально: «Потому что деньги лежат именно там!»

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

30 июня 1934 года – «Ночь длинных ножей»: по приказу Гитлера истреблена верхушка СА (организации штурмовиков-коричневорубашечников) во главе с Эрнстом Рёмом.

Штурмовики Рёма, численность которых достигала 2 миллионов, сыграли важную роль в победе нацистов на выборах 1933 года, но затем стали требовать «второй революции» – ликвидации крупного капитала и аристократии. Рём добивался признания отрядов СА «народной армией» и выдачи им оружия. Против СА объединились промышленники, генералы, ненавидевшие выскочку Рёма (о котором говорили, что он напрочь лишён чувства юмора, вследствие чего слишком буквально понимает термин «социалистическая» в названии партии), а также нацистские лидеры Геринг и Гиммлер, опасавшиеся его возросшего влияния.

Операцию провёл глава СС Генрих Гиммлер, когда штурмовики и их вождь съехались в Бад-Висзее (курортный город в Баварии) на сбор, а фактически на гомосексуальную оргию: мужская дружба всячески поощрялась. «Коричневых» выволакивали прямо в белье на улицу и тут же расстреливали. Не понимая, что происходит, они умирали с криками: «Хайль Гитлер!» Трупы убитых эсэсовцы вывозили в закрытых грузовиках, предназначенных для транспортировки скота. Гитлер принимал самое непосредственное участие в карательной операции. Он лично явился арестовывать Рёма, вместе с которым когда-то основал нацистскую партию. Накричав на бывшего друга, фюрер велел отвезти его в мюнхенскую тюрьму Штадельхайм, где двое эсэсовцев расстреляли Рёма из автоматов (сначала лидеру штурмовиков предложили покончить самоубийством, однако он отказался: «Если мне суждено быть убитым, пусть Адольф сделает это своими руками», – заявил Рём).

Казни продолжались до 2 июля. Некоторые погибли по ошибке: например, известного музыковеда Карла Шмида перепутали с его однофамильцем из СА. Точное количество жертв кровопролития неизвестно, по различным оценкам оно составило от 400 до 1000 человек.

http://www.calend.ru/

30 июня 1963 года в полдень в полицейском департаменте Палермо раздался звонок. Анонимный «доброжелатель» сообщил по телефону, что в местечке Чакулли (в пригороде Палермо), возле роскошной виллы дона Сальваторе Греко, всеми любимого и уважаемого мафиозного босса, стоит подозрительная «Джульетта», а под её левой дверцей виднеется взрывное устройство. Прибывшие на место сапёры из подразделения карабинеров обезвредили заряды под дверцей, нашли другую бомбу, упрятанную под сиденьем, однако третья разнесла их в клочья. Как выяснилось, это была западня, специально устроенная для полиции. Дон Сальваторе, большой любитель скандалов и розыгрышей, наблюдал за «представлением» из окна своего дома.

Показаний свидетелей и косвенных улик, подтверждающих данную версию, оказалось недостаточно, чтобы привлечь мафиози к ответу. Однако для мафии это преступление безнаказанным не прошло. В связи с расследованием взрыва в Чакулли была создана первая в истории Италии комиссия по борьбе с организованной преступностью – знаменитая «Антимафия».

30 июня 1987 года при свободном голосовании канадская Палата общин 148 голосами против 127 отвергла предложение правительства о восстановлении смертной казни за убийство. Последний случай исполнения смертного приговора в Канаде – 11 декабря 1962 года.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

30 июня 1971 года погиб экипаж космического корабля Союз-11. 19 апреля 1971 года в СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились три экипажа: основной (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников), дублирующий (Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин) и резервный (Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев).

Первым к станции в апреле 1971 года отправился экипаж Владимира Шаталова. «Союз-10» был состыкован с «Салютом», однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной полости, и экипаж вернулся на Землю.

К старту начал готовиться экипаж Алексея Леонова. Однако за двое суток до старта медики не позволили лететь в космос бортинженеру Валерию Кубасову. За 10 часов до старта было принято решение о полете экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11». В течение 23 дней космонавтам удалось провести уникальные эксперименты на орбите. Однако, 30 июня, когда они уже спускались на Землю неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание, и не смогли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб.

В память о героях космоса названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы. Установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов.

http://www.calend.ru/

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История криминальных событий. 30 июня отключены

Июн

29

Поздравляем Ю.М. Антоняна с Юбилеем!

Сегодня свой Юбилей отмечает Юрий Миранович Антонян! Примите наши поздравления с Днем рождения! Желаем Вам с годами только крепчать и совершенствоваться, с каждым днём свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в действие, а важную цель — в достижение! Здоровья, любви, силы и энергии, всех благ и удачи на жизненном пути!

Posted in 1. Новости, 5. Клуб СКК

Комментарии к записи Поздравляем Ю.М. Антоняна с Юбилеем! отключены

Июн

29

История нормативных документов. 29 июня

29 июня День партизан и подпольщиков в России. Отмечаемый ежегодно 29 июня День партизан и подпольщиков — довольно новая дата в календаре российских памятных дат. 10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус.

Закон вступил в силу 1 января 2010 года. А предпосылкой установления данной памятной даты именно на 29 июня послужило одно историческое событие. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Примечательно, что с инициативой о введении новой памятной даты выступили законодатели Брянской области — области, граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. Наверное, самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны.

Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.

К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Поскольку, впервые в истории войн, партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым командованием, а не только отдельные самостоятельные «вылазки».

За проявленные мужество и героизм, умелые и самоотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

В настоящее время многие документы, рассказывающие об истинном подвиге партизан и подпольщиков в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «Совершенно секретно». Возможно, введение этой «военной» памятной даты послужит поводом к исследованиям и открытию неизвестных страниц партизанской славы.

Несомненно то, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина.

В этот День по всей стране проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История нормативных документов. 29 июня отключены

Июн

29

История криминальных событий. 29 июня

29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус». История театра «Глобус» началась в 1599 году, когда в Лондоне один за другим стали строиться здания публичных общедоступных театров. На его сооружение пошли строительные материалы, оставшиеся от разобранного здания самого первого общественного лондонского театра. Свое название театр получил от украшавшей его вход статуи мифологического великана Атланта, поддерживающего земной шар, опоясанный лентой с надписью: «Весь мир — театр» (увековеченной также в одной из пьес Уильяма Шекспира — пайщика и ведущего драматурга труппы «Глобуса», возглавлявшейся актером-премьером Ричардом Бербеджем). Новый театр быстро стал одним из главных культурных центров Англии. На его сцене, кроме творений Шекспира, ставились пьесы и других выдающихся драматургов эпохи Возрождения.

«Глобус» по форме напоминал римский амфитеатр, был огорожен высокой стеной и не имел крыши. Сцена примыкала к задней части здания. Над ее глубинной частью возвышалась верхняя сценическая площадка — «галерея», которая использовалась для изображения крепостной стены или балкона. Здесь появлялся призрак отца Гамлета или шла известная сцена на балконе в «Ромео и Джульетте». Еще выше находился «домик», в окнах которого показывались актеры. Зрительный зал «Глобуса» вмещал от 1200 до 3000 зрителей. 29 июня 1613 года во время премьеры шекспировской пьесы «Генрих VIII» в театре случился пожар. Искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу над глубинной частью сцены. Обошлось без жертв, но здание сгорело дотла.

Через год, восстановленный уже из камня, театр вновь открыл свои двери для публики.

http://www.calend.ru/

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История криминальных событий. 29 июня отключены

Июн

28

История криминальных событий. 28 июля

28 июня 1174 года во Владимире зверски убит в своём дворце князь Андрей Боголюбский (род. ок. 1110, канонизирован в 1702), основатель Владимиро-Суздальского княжества, сын Юрия Долгорукова. Убийство Боголюбского хорошо вписывается в теорию «еврейского заговора» – среди пяти известных по летописи «покусителей» двое были евреями (Ефрем Моисич и Анбал Ясин). Убитого князя выбросили в огород в чём мать родила и только на следующий день перенесли в церковный притвор, где тело ещё два дня пролежало без отпевания. Брат Андрея, собственнолично расследовавший это преступление, жестоко расправился с заговорщиками: убийц приговорил расстрелять из лука, а жену Андрея, чьё соучастие в злодеянии было доказано, велел засмолить в берестяной бочке и пустить по Поганому озеру. Предсмертные слова князя Андрея: «Прольёте мою кровь – Бог отомстит вам за хлеб мой» оказались пророческими.

http://www.calend.ru/

28 июня 1914 года в Сараево убиты 51-летний наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена 46-летняя графиня София Хотек. Эрцгерцог прибыл в столицу Боснии для наблюдения за предстоявшими в этот день военными манёврами австро-венгерской армии. Покушение, которое, как известно, положило начало Первой мировой войне, было организовано боевиками подпольной террористической группировки «Чёрная рука» (другое название – «Единение или смерть»), боровшейся за независимость Боснии от монархии Габсбургов. Убийца 19-летний студент Гаврило Принцип, признанный «государственным преступником» и приговорённый к 20 годам каторги, впоследствии стал национальным героем Югославии.

Игорь Джохадзде. Криминальная хроника человечества

После убийства Фердинанда «Молодая Босния» была запрещена. Илича и двоих других участников покушения казнили. Гаврила Принцип был осужден как несовершеннолетний на 20 лет каторги и умер от туберкулеза в тюрьме. Других участников организации приговорили к различным срокам тюремного заключения. 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который содержал требования, нарушавшие ее суверенитет. Она собиралась ввести на территорию Сербии войска для защиты находившихся там австрийских граждан, а также допуска для расследования убийства Франца Фердинанда следователей из Вены.

Сербия приняла основные пункты ультиматума, однако 28 июля Австро-Венгрия объявила ей войну. Таким образом, убийство эрцгерцога Фердинанда послужило поводом для начала Первой Мировой войны, в которую были вовлечены 38 независимых государств. Около 74 миллионов человек были мобилизованы, 10 миллионов из них убиты и умерли от ран.

http://www.calend.ru/

28 июля 2008 года погибла фотомодель Руслана Коршунова. Руслана Сергеевна Коршунова родилась 2 июля 1987 года в Алма-Ате (Казахстан). Владела тремя языками: русским, английским и немецким.

Отец умер, когда дочке было всего 6 лет. Мать с двумя детьми жили в то время в военном городке в окрестностях Алма-Аты, позднее переехали в город. В модельный бизнес Руслана попала еще школьницей. Очень скоро эксперты обратили внимание на ее уникальные данные — девушка выделялась среди остальных красавиц.

В 2003 году её фотография в журнале «All Asia» привлекла внимание Дебби Джоунс, представителя крупного модельного агентства «MODELS 1». Руслане предложили контракт. В 2005 году её назвали одним из главных открытий Нью-йоркской недели моды.

С такой оценкой у Русланы не было проблем с поиском работы. Ей были рады агентства Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Милана и Москвы. Она работала с такими известными дизайнерами, как Кристиан Диор, Вера Вонг, Бетси Джонсон, Джилл Стюарт и принимала участие в ведущих мировых показах моды.

К 2008 году Коршунова приняла участие в рекламных компаниях DKNY, Marc Jacobs, Christian Dior и Nina Ricci, а также появилась на обложках французского выпуска журнала «Elle» и российского «Vogue», а также участвовала в кастинге на роль главной героини фильма «Парфюмер». 28 июня 2008 года, за 4 дня до своего 21-летия, Руслана выпала из окна своей квартиры на девятом этаже на Манхэттене и разбилась. Полиция посчитала это самоубийством, однако не было найдено никакой предсмертной записки. По заявлениям всех её близких, друзей и знакомых, у нее не было реальной причины покончить с собой, и это могло быть убийством.

Эксперты, которые изучали обстановку в квартире Коршуновой, не обнаружили никаких признаков борьбы. Ничто не указывало на то, что девушку сбросили с балкона. Согласно показаниям портье дома, где проживала Коршунова, она вернулась домой около 4 утра в нормальном расположении духа. Причины самоубийства и по сей день остаются неясными: у модели не было депрессии, она не употребляла наркотики, ее карьера стремительно развивалась.

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История криминальных событий. 28 июля отключены

Июн

28

Наркотики в Афганистане

Анита АХМАДИ

Обратный эффект» борьбы с наркотиками в Афганистане

Последние официальные доклады правительства Исламской Республики Афганистан (ИРА) свидетельствуют о том, что объем посевов, производства и контрабанды наркотиков в стране увеличился на 90 процентов. Под посевами опийного мака заняты более 320 тысяч гектаров земли в различных провинциях Афганистана. Астрономическая сумма, потраченная на борьбу с наркотиками, и последовавший за этим 90-процентный рост объемов наркоиндустрии естественно рождают целый ряд вопросов.

Согласно отчету Генеральной инспекции США по восстановлению Афганистана (SIGAR), в 2016 году затраты Вашингтона на борьбу с посевами опиатов, производством и контрабандой наркотиков составили, по меньшей мере, 8,5 миллиардов долларов. Однако эта внушительная цифра в итоге имела обратный эффект, вылившись в увеличение все того же производства, контрабанды и посевов наркотиков.

После падения режима талибов объемы посевов опийного мака, производства и контрабанды наркотиков в Афганистане постепенно поползли вверх. В период президентства Хамида Карзая попытки бороться с наркотиками потерпели неудачу. Тем не менее, предпринимались усилия, направленные на предотвращение увеличения площадей посевов и производства наркотических веществ. Хамид Карзай со всей откровенностью называл международные силы ответственными за увеличение объемов посевов опийного мака в стране.

С окончанием правления президента Карзая и выводом основной части международных сил из ИРА процесс производства и контрабанды наркотиков по нарастающей пошел вверх. Сегодня, на четвертом году правления Правительства национального единства, объемы производства и посевов наркотиков увеличились на 90 процентов. Этот факт является наглядной демонстрацией того, что нынешние афганские власти не предпринимают должных усилий для борьбы с наркоиндустрией.

По словам специалистов, сегодня 97 процентов общего объема посевов опийного мака приходится на нестабильные районы страны, расположенные во всех частях Афганистана: 60 процентов опиумного мака производится в южной зоне, 17 процентов – в западной, 13 процентов – в северной, 7 процентов – в восточной, 3 процента – в северо-восточной и 0,4 процента – в центральной зоне. И если в прошлые годы наркотики выращивали лишь в отдельных немногочисленных районах страны, то в этом году, по сообщению Министерства по борьбе с наркотиками, наркопосевы имеются уже в 24 провинциях ИРА.

В 2017 году приблизительный объем производства опия-сырца в Афганистане достиг 9000 метрических тонн, что является примерно 90-процентным увеличением по сравнению с предыдущим годом. Средний урожай опия-сырца составил приблизительно 27,32 кг с гектара, что на 15 процентов больше, чем в 2016 году (23,8 кг с гектара). Количество наркотиков, произведенных в Афганистане в 2017 году, составило 9000 тонн, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 4800 тоннам.

Выращивание и производство наркотиков происходит в основном в нестабильных с точки зрения безопасности регионах и провинциях под контролем различных вооруженных антиправительственных групп. Согласно статистике правительства ИРА, наркотики составляют от 40 до 60 процентов источников финансирования войны в Афганистане. Наибольшую выгоду из посевов опийного мака извлекают воинственные группировки, в особенности, «Талибан» и «Исламское государство» (запрещены в РФ), контролирующие 50 процентов территории Афганистана. Ранее поступали сообщения о захвате талибами и игиловцами маковых полей, а также подземных шахт в ряде провинций страны.

Наркотики ежегодно приносят Афганистану 1,39 миллиардов долларов, однако их стоимость на мировых рынках в десятки раз превышает эту сумму, прибыль же от продаж оседает в карманах международных мафиозных групп. К сожалению, за 17 лет, прошедших с момента начала присутствия мирового сообщества в Афганистане под предлогом борьбы с терроризмом и наркотиками, не только не улучшилась ситуация с безопасностью, и не было покончено с производством, выращиванием и контрабандой наркотиков. Напротив, кризис безопасности и, как следствие, производство и контрабанда наркотиков с каждым днем приобретают все больший размах.

За последние 17 лет были потрачены колоссальные деньги на борьбу с посевами опиатов, производством и контрабандой наркотиков в Афганистане. Однако никаких ощутимых достижений в этой области не наблюдается. В прошлом году международные силы и НАТО отрапортовали о том, что крупнейшие фабрики и центры по производству наркотиков взяты под прицел и уничтожены, однако имеется точная информация, что прямо сейчас на юге, востоке, севере и западе страны действуют сотни крупных центров по производству и контрабанде наркотиков. Трудно себе представить, что правительство Афганистана и международные силы ничего не знают о существовании этих центров. В Афганистане также свободно действуют сотни крупных профессиональных контрабандистов наркотиков, которые, большей частью, работают в смычке с правительственными чиновниками.

Международные силы заявили об уничтожении в прошлом году около 100 заводов по производству и упаковке наркотиков. Однако Кабул не доволен способами борьбы, применяемыми международными силами в сотрудничестве с мировым сообществом для борьбы с наркотиками. Правительство Афганистана считает свою страну жертвой наркотиков, и вину за это возлагает на иностранцев.

Народы Афганистана и государств региона понесли наибольший урон от производства, контрабанды и употребления наркотиков. ИРА является поставщиком большей части мировых наркотиков. Только провинция Гельманд на юге Афганистана производит 90 процентов всех мировых наркотиков. Территория ИРА снабжает мир 80 процентами героина.

Сам Афганистан также является жертвой наркомафии. В стране насчитывается около 4 миллионов человек наркозависимых. Наркоманов в весьма плачевном состоянии можно увидеть на некоторых улицах Кабула. При этом у правительства Афганистана нет комплексной и долгосрочной программы по сбору, лечению и трудоустройству наркоманов. Все увеличивающееся потребление наркотиков является серьезной угрозой для афганского общества.

Наблюдатели считают, что причина сегодняшних неудач в борьбе с производством и контрабандой наркотиков кроется в отсутствии ясных административных механизмов и управленческих решений, а также необходимой

ответственности и воли у властей. Политическая нестабильность, значительное ухудшение контроля над территорией Афганистана со стороны правительства, кризис безопасности, коррупция, слабое государственное управление, отсутствие подходящих альтернативных посевных культур, сращивание некоторых правительственных чиновников с контрабандистами и отсутствие воли, как у властей внутри страны, так и со стороны международного сообщества являются основными факторами, способствующими увеличению посевов, производства и контрабанды наркотиков.

Борьба с наркотиками должна стать одним из приоритетов в деятельности сил безопасности и правительства Афганистана. Между тем, афганское правительство настолько занято войной в стране, что не имеет возможности сосредоточиться на проблеме наркотиков и уничтожении маковых плантаций.

Международные силы с самого начала своей миссии не уделяли серьезного внимания борьбе с наркотиками. Более того, имеется информация о сговоре английских и американских сил в Гельманде с мафиозными наркобандами в этой провинции. Если это действительно так, то рассчитывать на скорый успех в борьбе с наркоиндустрией в Афганистане не приходится.

http://afghanistan.ru/doc/121197.html

Posted in 1. Новости, 3. Научные материалы для использования

Комментарии к записи Наркотики в Афганистане отключены

Июн

27

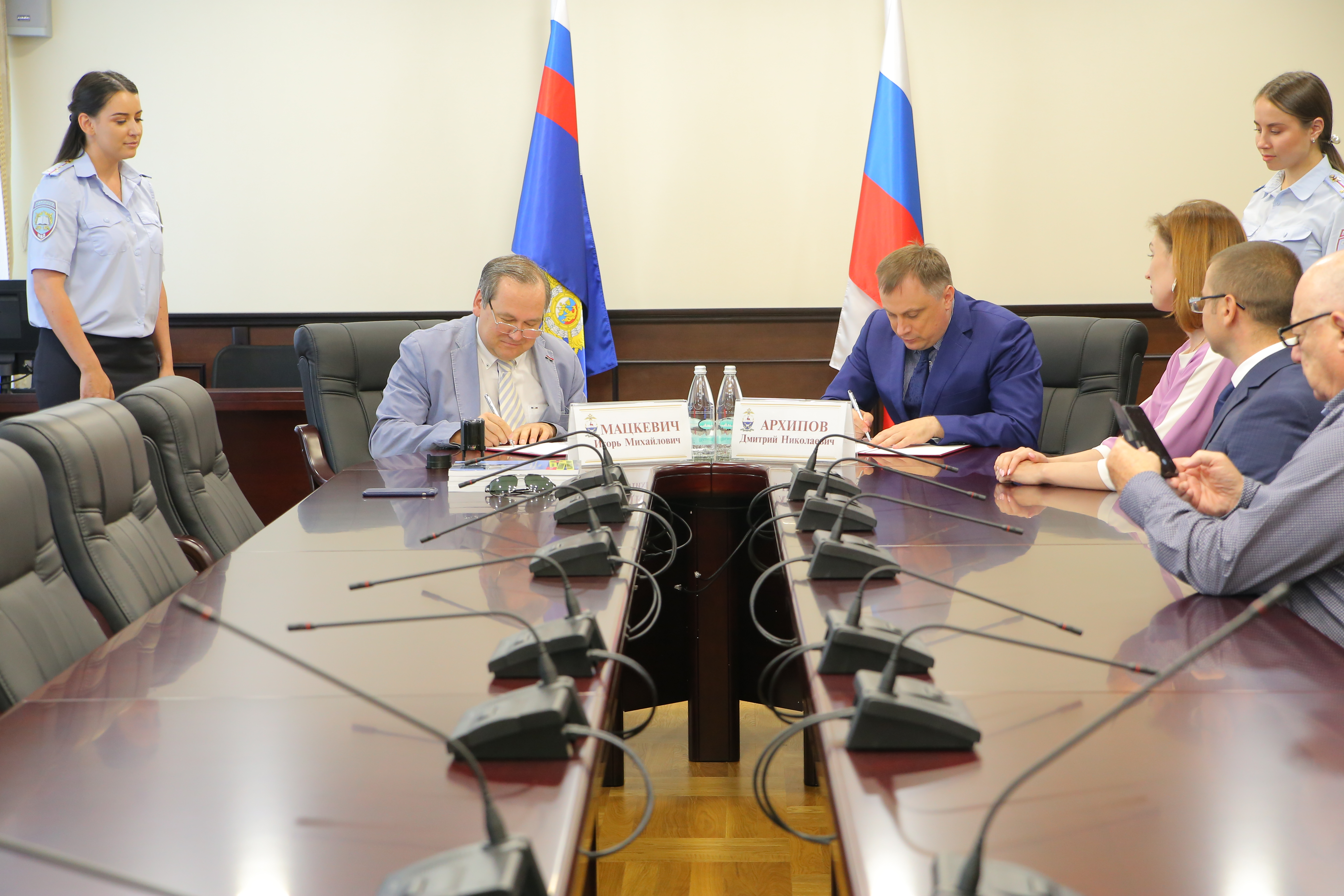

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом криминалистов и криминологов и Нижегородской академией МВД

27 июня 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом криминалистов и криминологов и Нижегородской академией МВД.

Соглашение подписали начальник Академии Архипов Д.Н. и Президент Союза Мацкевич И.М.

Posted in 1. Новости, 2. Актуальные материалы, 4. О Союзе, Нижний Новгород

Комментарии к записи Подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом криминалистов и криминологов и Нижегородской академией МВД отключены

Июн

27

История нормативных документов. 27 июня

27 июня 1910 года III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором стал председатель Совета министров П.А. Столыпин. Многие положения реформы были также разработаны Сергеем Витте.

В начале ноября 1906 года в Совете министров был разработан проект указа «О дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства», утвержденный указом царя от 9 ноября 1906 года. Он стал основой Столыпинского аграрного законодательства.

(14) 27 июня 1910 года на его базе III Государственная дума и Государственный совет утвердили закон, который признал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные переделы не проводились на протяжении последних 24 лет. По тем общинам, где имели место переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически они могли приобретать землю за бесценок. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать большую прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.

Мало кто говорит, что для реализации этих проектов крестьянам выдавались долгосрочные кредиты под довольно высокий процент, срок погашения которых приходился на начало 20-х годов XX века. Во многом поэтому большинство крестьян, участвовавших в реформе, встало под знамёна большевиков в Гражданской войне, обоснованно предполагая, что выданные им кредиты будут аннулированы. Кстати, отдавать их всё равно было не чем.

Президент Союза криминалистов и криминологов Игорь Михайлович Мацкевич

Posted in 1. Новости

Комментарии к записи История нормативных документов. 27 июня отключены