Программное обеспечение Pegasus, созданное израильской фирмой NSO Group, использовалось для слежки за дочерью заключенного диссидента Пола Русесабагина, чьи действия во время геноцида 1994 года были драматизированы в фильме 2004 года с Доном Чидлом в главной роли.

Основные Выводы

- Мобильный телефон, принадлежащий дочери Пола Русесабагины, откровенного критика президента Руанды Пола Кагаме и его авторитарного правительства, был скомпрометирован несколько раз с помощью шпионского ПО NSO Pegasus после похищения Русесабагины Руандой в августе прошлого года.

- Руандийские оппозиционеры за рубежом также могли стать мишенью «Пегаса». Один из них был арестован в Мозамбике в мае, и его местонахождение неизвестно.

- Данные свидетельствуют о том, что Руанда также стремилась шпионить за высокопоставленными политическими деятелями и дипломатами в соседних странах, а также за адвокатами и журналистами.

В августе 2020 года Пол Русесабагина, руандийский диссидент и вдохновитель отмеченного наградами фильма «Отель Руанда», покинул свой дом в Техасе, чтобы вылететь в Бурунди для выступления. Когда он приземлился в Дубае, чтобы пересесть на другой самолет, он отправил сообщение в WhatsApp своей семье, чтобы поздравить внука с днем рождения.

Потом он исчез.

Четыре дня спустя Русесабагина появилась на телевидении в Руанде в наручниках и в сопровождении офицеров. В ходе смелой и сложной операции руандийские власти обманом посадили Русесабагину на частный самолет в Дубае. Самолет доставил его не в Бурунди, как он полагал, а в Руанду, где ему предъявили обвинение в финансировании террористической деятельности.

Его приемная дочь Карин Канимба, гражданка США и Бельгии, вскоре начала кампанию за освобождение своего отца. Она никогда не бывала в Руанде, но вполне вероятно, что правительство в Кигали держало ее под пристальным наблюдением благодаря ультрасовременным и очень агрессивным израильским шпионским программам, которые были размещены на ее телефоне.

В течение почти шести месяцев, вплоть до 3 июля, мобильный телефон Канимбы был бомбардирован Pegasus, вредоносным программным обеспечением, произведенным израильской технической фирмой NSO Group, согласно исследованиям OCCRP и Pegasus Project, глобального консорциума журналистов, координируемого Запрещенными историями. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная Лабораторией безопасности Amnesty International, которая оказала техническую помощь проекту, показала, что телефон Канимбы был успешно заражен Пегасом несколько раз.

Когда Pegasus имплантируется в устройство, он эффективно дает злоумышленнику полный доступ к телефону цели. Он может читать сообщения и пароли, получать доступ к социальным сетям, использовать GPS для определения местоположения цели, прослушивать разговоры цели и даже записывать их. Сквозное шифрование, доступное через популярные приложения, такие как Signal, не защищает от Pegasus, как только телефон скомпрометирован.

В серии ответов NSO Group заявила, что Pegasus продается только правительствам, чтобы преследовать преступников и террористов, и спасла много жизней. Она отрицала, что ее шпионские программы систематически использовались не по назначению, и оспаривала достоверность данных, полученных журналистами.

В рамках расследования репортеры получили список из более чем 50 000 номеров по всему миру, которые, как полагают, были выбраны клиентами NSO Group для таргетинга с помощью Pegasus. Репортеры смогли идентифицировать десятки номеров, принадлежащих руандийцам или другим людям, представляющим вероятный интерес для правительства Руанды из соседних стран. Среди них были активисты, журналисты, диссиденты и правительственные чиновники.

Репортеры не смогли провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить наличие инфекции на этих телефонах, но масштабы и характер руандийских номеров в данных убедительно свидетельствуют о том, что руандийское правительство было клиентом NSO Group. Существует также история использования «Пегаса» против руандийских диссидентов. В 2019 году ряд руандийцев оказались среди 1400 жертв атаки Pegasus с использованием уязвимости в приложении обмена сообщениями WhatsApp, которая стала основой судебного иска Facebook против NSO Group.

Три западных правительственных чиновника сообщили OCCRP на условиях анонимности, что им известно о том, что Руанда имеет доступ к передовой израильской шпионской технологии, и что они обеспокоены тем, как она развертывается.

Д-р Винсент Бирута, министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды, заявил, что Руанда не использует «Пегас» и не имеет к нему доступа. Он отверг взлом телефона Канимбы и потенциальную атаку на активистов, журналистов, адвокатов, политиков и других как “ложные обвинения».

Номер Канимбы не значился в списке потенциальных целей, но проект «Пегас» решил подойти к ней отдельно, как к вероятной жертве. Последующий судебно — медицинский анализ подтвердил, что ее телефон был заражен. Ко многим другим участникам списка не обращались с просьбой провести судебную экспертизу перед публикацией из опасения, что утечка информации может подорвать безопасность журналистского сотрудничества или поставить под угрозу цели.

Русесабагина много лет была видным критиком правительства Руанды. Он был менеджером отеля Hôtel des Mille Collines в Кигали во время геноцида и помог приютить и спасти почти 1300 человек, действия, которые вдохновили фильм 2004 года Hotel Rwanda. Русесабагина бежал из Руанды в 1996 году, оказавшись в США, где он в конечном итоге был награжден Президентской медалью Свободы президентом Джорджем В. Буш.

В эмиграции Русесабагина помогла создать коалицию оппозиционных групп. Руанда обвинила его в ряде преступлений, связанных с терроризмом. Его дочь Канимба сказала журналистам проекта «Пегас», что обвинения беспочвенны и что Кагаме ревнует Русесабагину.

“В нашей семье ходит шутка, что Кагаме думает о нас каждый вечер перед сном”, — сказала она в интервью бельгийскому журналу Pegasus Project Knack.

“Я не был шокирован [тем, что стал мишенью]. … Потому что мы имеем дело с диктатурой”, — сказала она. — Они отвлекают меня, заставляя думать об этом.

— Это еще и средство устрашения.

Прослушивание

К январю 2021 года, когда ее телефон был нацелен, Канимба была в Бельгии, где Русесабагина имеет гражданство, пытаясь организовать поддержку среди европейских чиновников для своей кампании. Канимба сказала, что она также разговаривала с официальными лицами из нескольких других крупных дипломатических держав.

“Весь январь и до 11 февраля я связывалась со всеми евродепутатами по всей Европе, а также с членами делегации ЕС в Руанде”, — сказала она. Она также использовала свой мобильный телефон для связи с британскими членами парламента, а также британскими и американскими дипломатами и официальными лицами. Имея «Пегас» на телефоне Канимбы, вполне возможно, что руандийские агенты могли наблюдать и записывать все эти взаимодействия.

Ее телефон продолжал подвергаться атакам шпионских программ Pegasus в течение первой половины этого года. Непонятно, зачем понадобились повторные атаки, но исследователи считают, что программное обеспечение не является постоянным и исчезает или удаляется во время определенных операций телефона, таких как перезагрузка.

Анализ Amnesty International выявил нападение 14 июня, в день встречи Канимбы с министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес. “У меня тоже был телефон в комнате», — сказал Канимба журналистам.

Канимба сказал, что руандийские чиновники начали действовать таким образом, что предполагалось, что они знают о ее передвижениях, расписании и даже частных разговорах. По ее словам, с некоторыми бельгийскими членами парламента, которые только в частном порядке выразили ей свою поддержку, впоследствии связались руандийские официальные лица.

Канимба рассказала журналистам о разговоре между ее семьей и их адвокатами о том, чтобы заставить Русесабагину подписать аффидевит, описывающий, как его пытали в плену.

“Мы не делились [этой идеей] с руандийскими адвокатами, но в следующий раз, когда наш руандийский адвокат пришел к моему отцу в тюрьму, его обыскали, и у него попросили форму, которую мой отец должен был подписать”, — сказал Канимба. “[руандийский адвокат] ничего об этом не знал. Мы даже не послали его ему. Но каким-то образом они знали, что его нужно искать.

“Идеология геноцида”

Руанда когда — то была образцом успеха западной помощи в целях развития. Выйдя из разрушительных последствий геноцида 1994 года, в результате которого погибло около 800 000 человек, Руандийский патриотический фронт Кагаме пришел к власти и принес хрупкий мир и порядок в крошечную восточноафриканскую нацию.

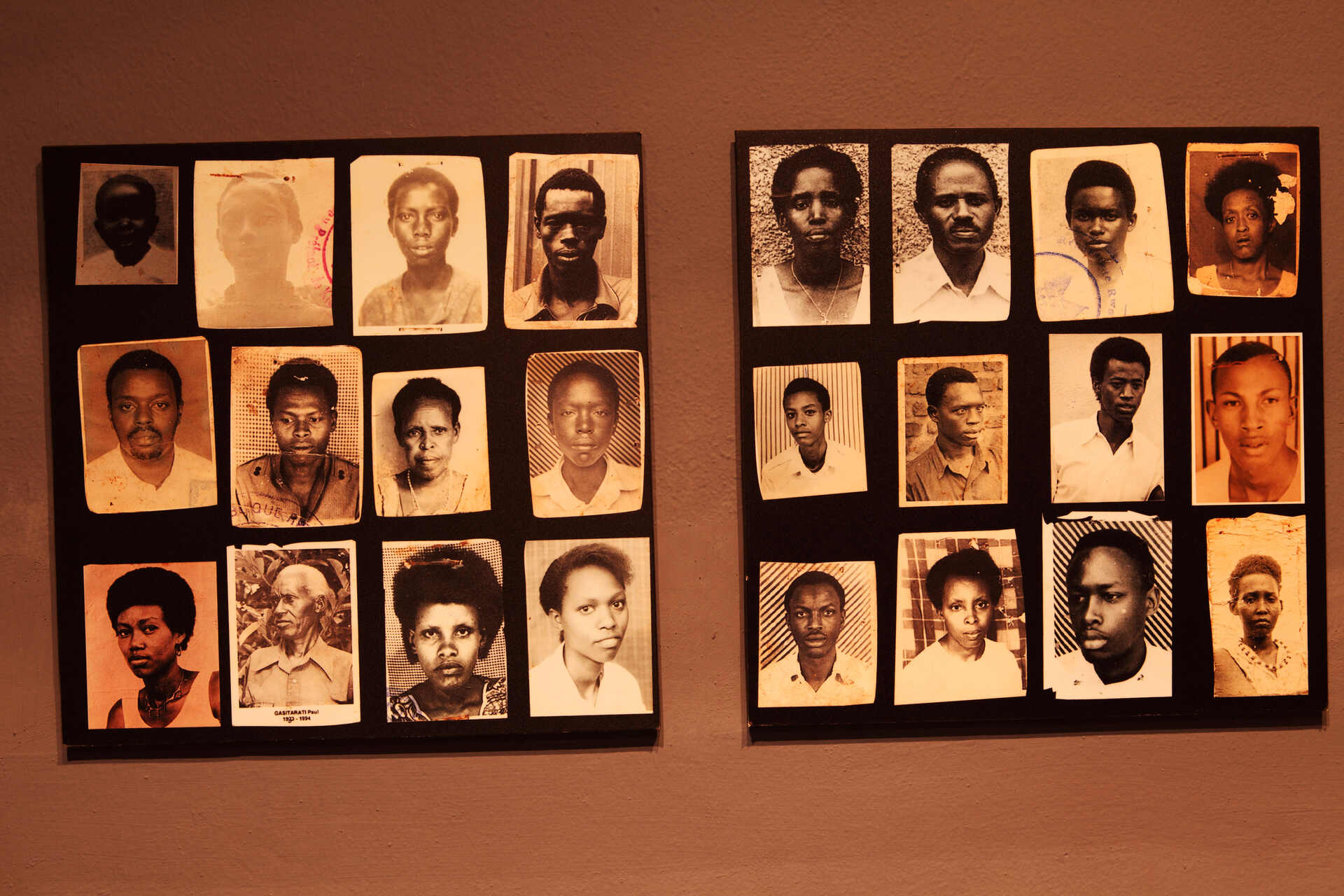

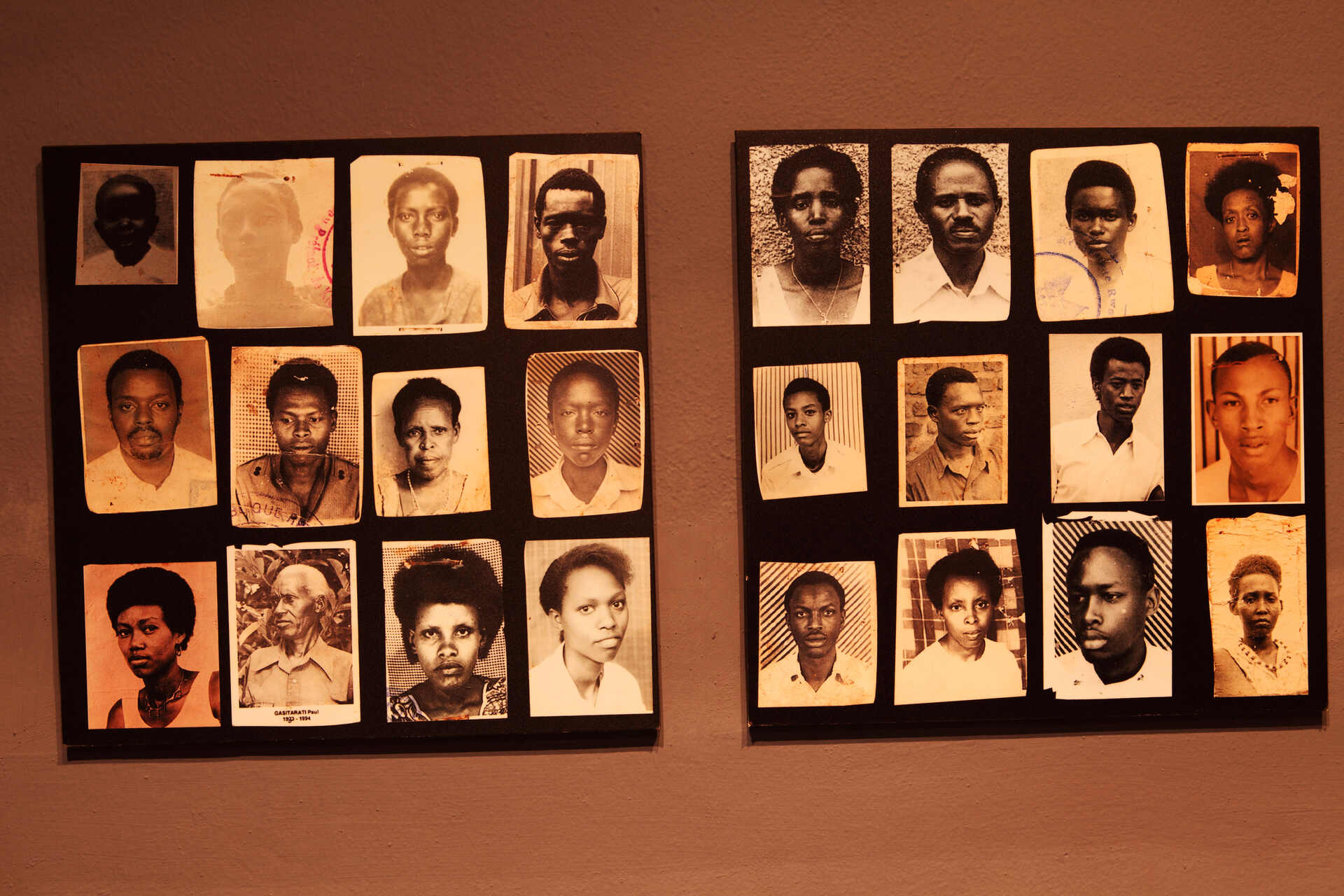

Фото: Stuart Forster/Alamy Stock PhotoФотографии жертв геноцида в Руанде 1994 года на выставке в Мемориальном центре Кигали в столице Руанды.

Геноцид 1994 года в Руанде привел к тому, что экстремисты из большинства хуту страны убили примерно 800 000 членов меньшинства тутси, а также хуту, считавшихся противниками, в 100-дневной оргии насилия.

Семена геноцида были посеяны в 1990 году, когда Руандийский патриотический фронт, состоящий из этнических тутси, вторгся в Руанду из Уганды и в конечном итоге продвинулся к столице страны Кигали, стремясь покончить с этническим правительством хуту Джувеналя Хабьяриманы. Когда в 1994 году при невыясненных обстоятельствах был сбит самолет Хабьяриманы, хуту, боявшиеся захвата РПФ, развязали войну, оставив тела на улицах, в реках и на берегах озера Киву на конголезской границе.

РПФ захватила власть у правительства на фоне геноцида и с тех пор правит Руандой.

Кагаме, военный лидер РПФ, который поднялся по служебной лестнице и стал президентом в 2000 году, правил Руандой безжалостно, но эффективно. Руандийцы пользуются мощеными дорогами, меньшим количеством отключений электроэнергии и относительно процветающей экономикой по сравнению с другими странами региона. Тони Блэр и Билл Клинтон возглавляли длинную процессию мировых лидеров, жаждущих отпраздновать “дальновидное лидерство” Кагаме в 2000 — х годах. Но критика его методов растет.

Кагаме поднимает призрак геноцида, чтобы оправдать преследование и сокрушение своих противников внутри страны и за рубежом. РПФ отвергает критиков как этнических экстремистов, в то время как законы против “идеологии геноцида” и “сектантства” определены слабо, что позволяет правительству криминализировать особо надоедливых противников.

В 2014 году правительство арестовало популярного певца Кизито Михиго после того, как он выпустил песню, посвященную жертвам геноцида хуту и тутси 1994 года. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения за заговор против правительства. Несмотря на освобождение в 2018 году, он был схвачен и вновь арестован на бурундийской границе в феврале 2020 года, а через несколько дней найден мертвым в своей камере. Руанда утверждает, что Михиго покончил с собой, но Хьюман Райтс Вотч и другие группы призвали провести независимое расследование его смерти, которое они описывают как подозрительное.

Журналистка и писательница Микела Невер, автор недавней книги об обращении Руанды с диссидентами, описала Руанду как “государство, управляемое разведкой”. Кагаме был обучен военной разведке и довел это до своего президентства, и, вероятно, он лично участвует во всех важных решениях по шпионажу, сказала она.

“Нет никаких признаков какой-либо реальной базы власти за пределами Кагаме», — сказал он OCCRP. “Когда у вас есть такая система сверху вниз, с таким сильным исполнительным контролем, вы можете считать, что все эти ключевые решения-устранение оппонентов, преследование и запугивание членов оппозиции, наблюдение и мониторинг – все это идет прямо к Кагаме”.

Руанда Кагаме имеет послужной список арестов и даже убийств своих противников и критиков в изгнании. В докладе «Хьюман Райтс Уотч» за 2014 год было зафиксировано по меньшей мере четыре убийства и два исчезновения, а также угрозы, нападения и принудительные возвращения, осуществленные Руандой за рубежом . Похищение Русесабагиной-лишь последний громкий инцидент.

Самый печально известный пример-это убийство в 2014 году Патрика Карегейи, бывшего диссидента, возглавлявшего внешнюю разведку Руанды.

Роберт Хигиро, бывший майор руандийской армии, говорит, что в 2010 году начальник руандийской разведки Дан Муньюза предложил ему 1 миллион долларов за убийство Карегеи и его товарища-диссидента Каюмбы Ньямвасы. Он отказался и вместо этого сделал секретные записи своих разговоров с Муньюзой, позже дав показания Конгрессу США.

“Кагаме был на сто процентов в курсе того, что меня просили сделать”, — сказал Хигиро OCCRP.

Нацеливание на Противников

В мае этого года Касьен Нтамуханга, руандийский проситель убежища и критик правительства Кагаме, которого судили вместе с певцом Михиго в 2015 году, был арестован мозамбикскими властями. Полиция Мозамбика опровергла информацию о его задержании. Хьюман Райтс Вотч заявила, что он “рискует быть переданным Руанде”.

Теперь репортаж проекта Pegasus показал, что голландский номер телефона Нтамуханги был включен в список номеров, выбранных клиентами NSO Group для таргетинга с помощью Pegasus.

Неизвестно, был ли кто-нибудь из руандийцев, чьи номера фигурируют в списке, успешно взломан. Однако судебно-медицинские проверки телефонов по всему миру из списка показали, что из тех, которые можно было проверить, 84 процента показали признаки успешного или попытки заражения.

Еще один критик Кагаме в списке-Дэвид Химбара, который живет в Канаде и ведет известный блог. Его номер был выбран для таргетинга в начале 2019 года, хотя судебно-медицинская экспертиза его мобильного телефона не обнаружила следов нападения. Химбара сказал the Guardian, участнику проекта Pegasus, что он считает, что Кагаме представляет угрозу для его жизни.

Как и критики, правительство Кагаме, возможно, нацелилось на юристов, работающих против его интересов. Южноафриканский номер телефона адвоката и представителя РНК Фрэнка Нтвали был добавлен в список между 2017 и 2019 годами. Нтвали был целью неудавшегося покушения в 2012 году, и был одним из руандийцев, предположительно взломанных Pegasus через WhatsApp в 2019 году.

И бывший адвокат Карегеи, и руандийский адвокат Русесабагины были выбраны в качестве мишеней в период с 2017 по 2018 год. Несколько журналистов из Руанды, Уганды и ДРК также были в этом списке.

За исключением случая с Дэвидом Химбарой, репортеры не могли провести судебно-медицинскую экспертизу своих телефонов из-за соображений безопасности.

Дипломатический шпионаж

Список выбранных номеров также показывает, что правительство Кагаме, возможно, использовало «Пегас» для нападения на высокопоставленных политических и военных деятелей в соседних странах.

В этих данных фигурируют несколько цифр для громких фигур в Уганде, Бурунди и Демократической Республике Конго (ДРК). На протяжении многих лет у Руанды были холодные отношения с этими соседями. Она спонсировала вооруженные группы на востоке ДРК, критиковала Уганду за укрывательство ополченцев, выступающих против РПФ, и обвинялась Бурунди в заговоре с целью свержения своего президента.

В списке значатся номера телефонов Рухаканы Ругунды, премьер-министра Уганды до прошлого месяца, и Алена-Гийома Буньони, премьер-министра Бурунди. Буньони был добавлен еще до того, как он был назначен премьер-министром, когда он был министром внутренних дел Бурунди.

Среди угандийцев в списке OCCRP определила номера, принадлежащие давнему высокопоставленному члену кабинета Сэму Кутесе, бывшему главнокомандующему Силами обороны генералу Дэвиду Мухузи, старшему офицеру разведки Джозефу Оквету и ведущему оппозиционеру Фреду Ньянзи Ссентаму. Выборы совпали с визитом Кагаме в Уганду.

В ДРК OCCRP определил цифры в данных для Ламберта Менда и Альберта Юма, обоих могущественных союзников давнего бывшего президента Жозефа Кабилы, который ушел в отставку в январе 2019 года. Журналисты также обнаружили номер, принадлежащий Жану Баманисе Саиди, видному губернатору провинции на богатом золотом востоке ДРК. Эти цифры были выбраны примерно во время политического кризиса в ДРК из-за того, будет ли Кабила соблюдать конституционные сроки.

“Между правительствами в районе Великих озер и Руандой уже существует огромное, хорошо обоснованное подозрение”,-заявила журналистка Микела Роджерс. “[Доказательства шпионажа], безусловно, будут поощрять мнение о том, что Руанда не является партнером, играющим по правилам”.

Представители ДРК и Бурунди отказались от комментариев. Представитель угандийского правительства Офвоно Опондо заявил, что “Уганда должна укрепить свои протоколы кибербезопасности, в противном случае мир полон шпионажа и шпионажа даже среди союзников”.

“В когтях Чудовища”

Вернувшись в Брюссель, Канимба говорит, что купила новый телефон и продолжила свою кампанию по освобождению отца. В последнее время эта кампания добилась определенных успехов. 23 июня члены Конгресса США от обеих партий направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность задержанием Русесабагиной. На следующий день бельгийский парламент призвал освободить Русесабагину и разрешить ей вернуться в Бельгию.

Ранее, в феврале, Европарламент принял резолюцию, осуждающую “насильственное исчезновение, незаконную выдачу и содержание под стражей без связи с внешним миром” Русесабагиной.

Между тем суд над Русесабагиной в Кигали возобновился после перерыва. В марте он отказался от дальнейшего участия в судебном процессе, написав в письме в суд, что он не ожидает, что справедливость будет восстановлена.

Заслуга: Хатим КагхатКарин Канимба ведет кампанию за освобождение своего отца из-под стражи в Руанде.

“Мы знаем, что эмоционально он очень сильный человек,” сказал Канимба. Но она и ее семья обеспокоены состоянием здоровья 67-летнего мужчины. — У него гипертония. У него больное сердце. Он пережил рак … Это-то и пугает нас больше всего.

— Мой отец в когтях чудовища. Поэтому мы должны вытащить его.

https://www.occrp.org/en/the-pegasus-project/israeli-spy-tech-used-against-daughter-of-man-who-inspired-hotel-rwanda

Post Views: 445