Дарья Таланова

Посидишь — признаешься.

Продление срок содержания под следственных повышает вероятность признания ими вины

Последние десять лет Россия — абсолютный лидер по количеству жалоб в ЕСПЧ. В топе обращений — необоснованные сроки досудебного разбирательства и нечеловеческие условия содержания в СИЗО.

С весны 2020 года ЕСПЧ начал массово отказывать по жалобам россиян на условия содержания в следственных изоляторах. Причина — новый закон, согласно которому работать с такими обращениями теперь должны российские суды. При этом по стране

с 2015 года судьи полностью удовлетворили только около 1% исков о «возмещении ущерба за ненадлежащие условия содержания» в СИЗО.

В Москве все 185 жалоб остались без удовлетворения.

Помимо заключения под стражу во время расследования преступления человек может жить у себя дома под арестом. А иногда вообще остаться на свободе, например, дав подписку о том, что не будет выезжать из города и обязуется являться на следственные действия по первому требованию.

Еще в декабре 2013 года Пленум Верховного суда вынес постановление, которое ориентирует суды на более гуманные меры пресечения. Однако из всех возможных видов следователи и судьи, по данным официального портала судов Москвы, обычно выбирают СИЗО.

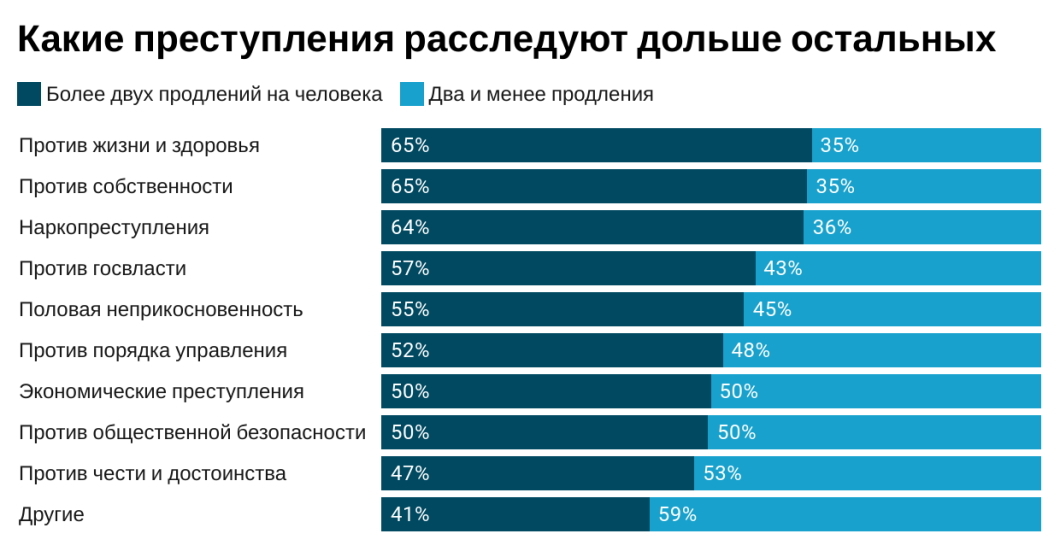

Кражи и наркосбыт — самые сложные преступления?

На расследование преступления следователю отведен срок в два месяца. Законным образом его можно растянуть до полугода, по тяжким преступлениям — до года, по особо тяжким — до 18 месяцев. Но если судья, получивший дело к рассмотрению, вернет его прокурору для устранения недочетов (а тот, соответственно, следователю), то срок ареста может длиться сколь угодно долго. На этот правовой пробел еще в 2015 году указал Конституционный суд, но предложений как-то обозначить временной предел пребывания обвиняемого под стражей до сих пор даже не сделано.

Запрашивать в суде продление стражи следователь может не более чем на три месяца каждый раз. Но отказывать следователям не принято: по данным официального портала судов Москвы,

97% ходатайств с требованием продлить содержание обвиняемого в СИЗО судьи удовлетворяют.

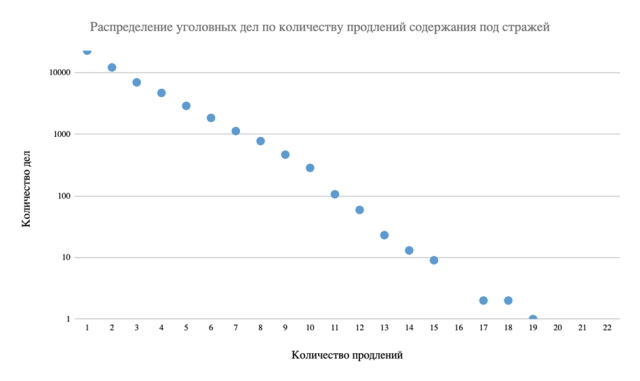

При этом одним-двумя продлениями следователи обычно не ограничиваются. Для 60% обвиняемых решение о дальнейшем пребывании в СИЗО — третье, шестое или даже двадцать первое.

Большинство арестованных проходят по «ненасильственным» статьям:

- кражи,

- мошенничества,

- наркосбыт.

Они находятся под стражей в среднем так же долго, как обвиняемые в убийстве.

Получается, что следователи месяцами работают над расследованиями элементарных краж, назначая каждые три месяца новые экспертизы и допрашивая новых свидетелей? Проверить, какие следственные действия были выполнены (и были ли) с момента возбуждения дела или хотя бы с момента прошлого продления, невозможно:

следователи только в 12% случаев рассказывают в суде, что они сделали за время содержания обвиняемого в СИЗО.

При этом ходатайства следствия публикуют только московские суды. Да и те из 150 тысяч постановлений, вынесенных с 2015 года, опубликовали только 9 тысяч документов. Региональные суды не выкладывают в Сеть даже статистику по таким решениям.

Объяснять в суде, что было сделано в рамках следствия и что предстоит, необходимо по закону. Но из-за частого его игнорирования в августе 2019 года Верховный суд вынужден был отдельно акцентировать на этом внимание. Впрочем, на это мало кто из судей обратил внимание.

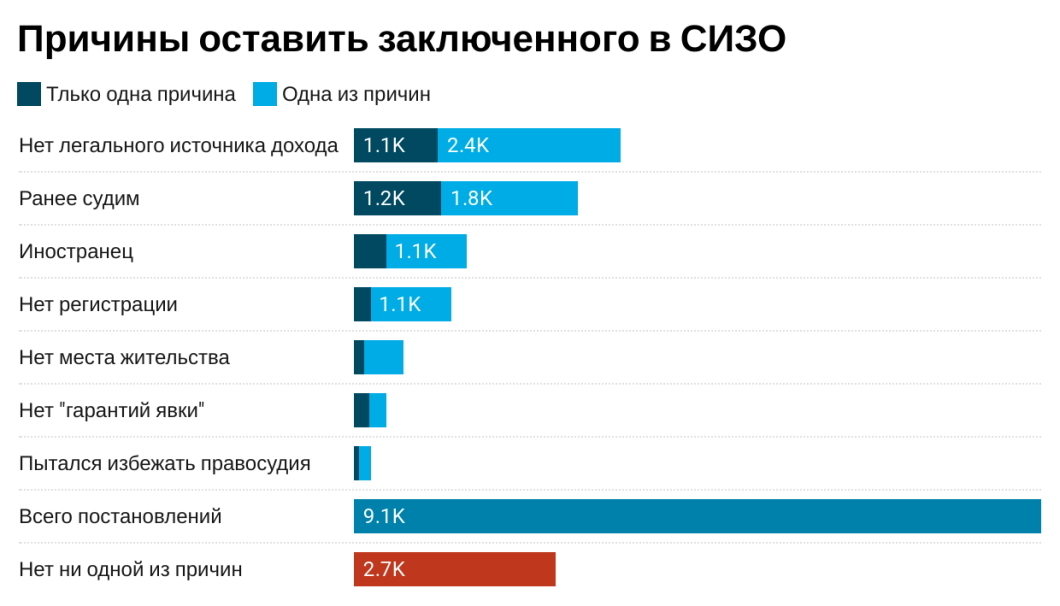

Да, судьи как бы «проверяют» при каждом продлении, не отпала ли «необходимость дальнейшего пребывания человека в следственном изоляторе», но только понимают они эту необходимость весьма своеобразно.

В Москве, например, кажется, они исходят из картины мира, в которой лицо, не имеющее столичной прописки и работы по найму, — существо заведомо склонное к противоправному поведению. С обстоятельствами дела эта «необходимость», как следует из проанализированных нами данных, практически не скоррелирована. Она не зависит от интенсивности следственных действий, проведения экспертиз и допросов. Если у обвиняемого нет постоянной регистрации и работы в Москве или он гражданин другого государства, то, вероятнее всего, он останется в СИЗО. Однако даже если обвиняемый — коренной москвич, то судья всегда может ограничиться фразой «не предоставил убедительных гарантий своей явки».

Как мы считали

Мы выгрузили все постановления о продлении содержания под стражей с 2015 года, опубликованные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Мы прочитали около ста документов, чтобы понять, как следователи объясняют невозможность избрать для обвиняемого другую меру пресечения. Нам были интересны не стандартные юридические формулировки, а реальные аргументы.

Далее мы, используя регулярные выражения (метод для поиска текста по шаблонам), проверили каждое постановление на наличие таких аргументов.

Дежурный аргумент следователей — «обвиняемый может скрыться от следствия, повлиять на показания свидетелей и уничтожить улики» — обычно ничем не подкреплен. Только в 2% постановлений сказано, что обвиняемый пытался избежать правосудия каким-то конкретным образом: скрылся с места преступления или от сотрудников правоохранительных органов. А «знакомство со свидетелями» — необходимое условие, чтобы повлиять на их показания, — следователи используют как аргумент только в 0,2% постановлений.

Тяжесть преступления или прошлые судимости тоже могут стать причиной дальнейшего пребывания в СИЗО. Даже если помимо них других аргументов у следователя нет.

СИЗО — место, где можно подумать

Три четверти осужденных в России за последние пять лет, по данным судебного реестра ГАС «Правосудие», полностью признали вину. Это значит, что они не могут рассчитывать на оправдательный приговор. Почему обвиняемые идут на это?

С 2002 года в России действует особый порядок судебного разбирательства. Он предполагает сделку о признании вины: подсудимый соглашается с обвинением и оказывает помощь следствию, а работа судьи сводится к определению размера наказания без анализа доказательств.

Такой исход дела выгоден как судье, так и следователю: им не приходится работать.

Подсудимый идет на это в надежде получить более мягкое наказание. Однако сделка со следствием, как показывает исследование «Порядок особый — приговор обычный» Кирилла Титаева и Михаила Позднякова из Европейского университета, никаких гарантий смягчения приговора не дает. Но обжаловать решение суда после признания своей вины обвиняемый уже не сможет.

Московские судьи прибегают к упрощенному порядку рассмотрения дел намного реже региональных: если по России только треть приговоров вынесены в общем порядке (после анализа улик и показаний свидетелей), то в столице таких решений больше половины — 57 тысяч из 72 тысяч.

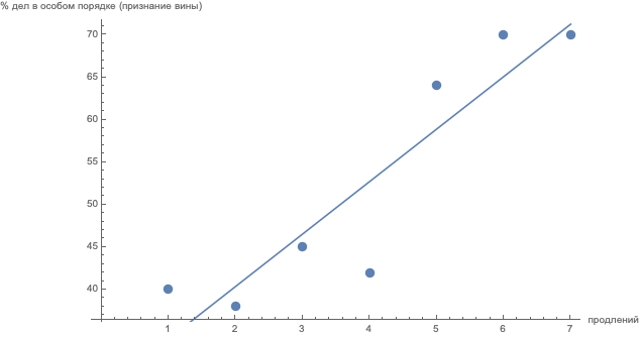

Обвиняемые, чьи преступления следователи «доказывали» дольше остальных, признают себя виновными гораздо чаще. 45% расследований, для проведения которых судьи продлевали срок содержания подозреваемого в СИЗО, завершены признанием подсудимого.

Как показал наш анализ, попросит ли заключенный рассмотреть дело в упрощенном порядке или нет — зависит от того, как долго он сидит в СИЗО,

то есть от того, сколько раз ему продлят содержание под стражей. Из иллюстрации видна корреляция между этими параметрами.

Как мы считали

Мы выгрузили все приговоры и постановления о продлении содержания под стражей с 2015 года из официального портала судов общей юрисдикции Москвы. По имени фигуранта и статье УК, по которой его привлекли к ответственности, мы сопоставили документы друг с другом. В опубликованных приговорах обвиняемых, по отношению к которым было вынесено хотя бы одно постановление о продлении содержания в СИЗО (10 380 текстов), мы проверили порядок рассмотрения дела: упрощенный или обычный.

Для корреляционного анализа мы отобрали дела с числом продлений от 1 до 7. Дела с бóльшим числом продлений в корреляционный анализ не включались в связи с ростом относительной ошибки в предположении постоянства абсолютной ошибки.

Корреляционный анализ надежен (коэффициент корреляции R2=0,84, коэффициент наклона аппроксимационной прямой положителен с погрешностью не более 20% при доверительном интервале 1 сигма).

Эти данные показывают, что чем дольше обвиняемого держат в изоляторе, тем вероятнее он сознается.

Вывод: «сложные» дела доходят до суда не по итогам работы следователя (сбор улик, проведение экспертиз и допросов, их анализ в суде), а благодаря признанию вины обвиняемым.

В 2020 году в СИЗО находились около 100 тысяч заключенных. От большинства из них не зависело, какую меру пресечения назначит суд и как долго они будут находиться в тяжелых условиях следственного изолятора. Все это решили следователи.

Судьи же автоматически продлевают сроки содержания под стражей, даже не спрашивая, что следователю уже удалось сделать за время, прошедшее с последнего продления. Интересы судей и следователей полностью совпадают: добиться признания обвиняемым своей вины и не тратить силы на предварительное и судебное следствие.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/18/89285-posidish-priznaeshsya