Неравенство: как не примитивизировать проблему

Капелюшников Р.[1]

(Опубликовано на сайте Полит.ру 15 апреля 2017 г., адрес: http://polit.ru/article/2017/04/15/inequality/. Журнальный вариант статьи опубликован в «Вопросах экономики» (2017, №4))

Обсуждение вопросов неравенства стремительно набирает популярность. Во все мире слово «неравенство» не сходит со страниц газет и экранов телевизоров, по этой теме ежегодно публикуются тысячи книг и статей – как академических, так и публицистических. Широкой публике внушается мысль, что экономическое неравенство – это главное зло, с которым сталкиваются современные общества. Бывший президент США Б. Обама объявил неравенство ключевым вызовом, стоящим перед нацией. Политики всех стран, чтобы привлечь голоса избирателей, рассуждают о недопустимости существующих контрастов между богатыми и бедными. Ведущие международные организации – Всемирный банк, МВФ, МОТ – заказывают и публикуют десятки специальных исследований, с разных сторон рассматривающие феномен экономического неравенства. В оборот вводятся все новые статистические данные о распределении доходов и богатства. С невероятной быстротой множится число посвященных этой проблеме научных работ. Книги о неравенстве становятся мировыми бестселлерами («Капитал в XXI веке» Т. Пикетти). Известные экономисты выступают с предложениями введения конфискационных налогов на доходы наиболее состоятельных групп граждан. Многие видят в радикальном сокращении неравенства единственно возможное средство, способное оживить экономический рост. Ожесточенные дебаты по этой проблеме ведутся сегодня и в России.

Однако на волне возникшей ажитации легко утратить ориентиры и забыть об академических критериях научной строгости. Едва ли поэтому удивительно, что в новейших дискуссиях о неравенстве мы встречаемся со множеством ошибок, вольных или невольных искажений, неоправданных преувеличений. Многие из них носят повторяющийся характер и воспроизводятся из публикации в публикацию. Это заставляет предполагать, что они не являются случайными, а связаны с объективными трудностями, которые возникают при изучении такой сложной проблемы как неравенство. В подобной ситуации, наверное, будет нелишним попытаться выявить и проанализировать наиболее типичные из этих ошибок с тем, чтобы, насколько возможно, избегать их в дальнейших обсуждениях.

Удобный материал для такого анализа дает недавняя статья К. Джомо и В. Попова под названием «Долгосрочные тенденции в распределении доходов» (Джомо, Попов, 2016), где отчетливо представлен едва ли не весь спектр таких типичных, кочующих из публикации в публикацию суждений и оценок[2]. Специально оговорюсь, что предлагаемый разбор не следует воспринимать как критику, направленную конкретно на эту работу: у него значительно более широкий адресат, поскольку большое число исследователей, публицистов и комментаторов мыслят примерно так же, как ее авторы.

* * *

Как видно из названия статьи К. Джомо и В. Попова, она посвящена анализу мировых долгосрочных тенденций в структуре распределения доходов. Сначала авторы приводят данные различных исследований, иллюстрирующих хорошо известные факты снижения показателей экономического неравенства в период 1930/1940-1970/1980 гг. и их последующего повышения в ряде развитых стран в более поздний период, а затем предлагают «возможные объяснения» такой динамики. Из их анализа вырисовывается устрашающая, если не сказать апокалиптическая картина: глобальное неравенство растет; неравенство внутри отдельных стран достигло пиковых по историческим меркам значений; вознаграждение топ-менеджеров компаний в сотни раз превышает заработки среднего работника; в развитых странах реальная заработная плата стагнирует в течение уже нескольких десятилетий; безработица находится на высоком уровне; социальная мобильность остается низкой; доля капитала в национальном доходе непомерно высока, а доля труда неоправданно низка; растущее экономическое неравенство обескровливает экономический рост; по всему фронту идет контрнаступление капитала, а организованный социальный протест отсутствует; эскалация неравенства в странах Запада стала следствием исчезновения противовеса в виде системы мирового социализма; современный капитализм все больше теряет «человеческое лицо»; уже в ближайшее время дальнейшее нарастание неравенства чревато острейшими социальными конфликтами, а в перспективе – даже революциями и разрушением целых наций; выход из создавшейся ловушки возможен только при условии проведения государством специальной политики, направленной на радикальное сокращение экономического неравенства.

Мне подобное описание проблемы представляется упрощенным и явно тенденциозным. И в исследовательском и в нормативном смысле ситуация далеко не так однозначна, как пытаются ее представить К. Джомо и В. Попов. Здесь, наверное, надо сразу предупредить, что мои комментарии к их работе будут вынужденно носить несколько «кусочный» характер, поскольку, следуя за аргументацией авторов, мне придется все время перепрыгивать с предмета на предмет. Итак, по пунктам.

1. Измерение. К. Джомо и В. Попов оперируют различными показателями неравенства так, как если бы они означали одно и то же и всегда рассказывали одну и ту же историю. «Встык», сплошным потоком у них идут оценки неравенства в рыночных доходах, неравенства в располагаемых доходах (после вычета налогов и перечисления трансфертов) и неравенства в богатстве; показатели распределения доходов между индивидами никак не разводятся с показателями распределения доходов между домохозяйствами.

Но неравенство в рыночных доходах – это не то же самое, что неравенство в располагаемых доходах; неравенство в денежных доходах — это не то же самое, что неравенство в полных доходах (с учетом поступлений в натуральной форме); неравенство в доходах – это не то же самое, что неравенство в расходах (потреблении); неравенство в богатстве (отражает различия в прошлых накоплениях) – это не то же самое, что неравенство в доходах (отражает различия в текущих или будущих поступлениях); неравенство в текущих доходах – это не то же самое, что неравенство в пожизненных доходах; неравенство в распределении доходов между индивидами – это не то же самое, что неравенство в распределении доходов между домохозяйствами (в последнем случае огромную роль начинают играть демографические факторы – изменения в структуре семьи, в сортировке супругов по сходству (assortative mating), когда более состоятельные мужчины вступают в брак с более состоятельными женщинами, и т.д.) или между налогоплательщиками (tax-filing units), в качестве которых обычно выступают частично семьи, частично индивиды; проблема неравенства – это не то же самое, что проблема бедности (в последние десятилетия во многих странах неравенство росло, а бедность практически повсеместно сокращалась); персональное распределение доходов – это не то же самое, что функциональное распределение доходов (между факторами производства). Показатели, характеризующие различные формы экономического неравенства, могут отличаться не только по величине, но также по темпам и направленности изменений. Как следствие, картины, которые они рисуют, могут быть далеко не идентичными, и с этим необходимо считаться. Однако какие-либо упоминания об этом критически важном обстоятельстве у К. Джомо и В. Попова отсутствуют.

Существуют веские теоретические основания считать наиболее корректными оценки, относящиеся к неравенству в потреблении (о чем в работе К. Джомо и В. Попова нет ни слова), поскольку аргументами в функциях полезности индивидов, как вполне понятно, выступают количества потребляемых ими благ, а не величины получаемых ими доходов (Attanasio, Pistaferri, 2016). Иными словами, исходя именно из этих оценок можно точнее всего представить, насколько велики различия в благосостоянии между отдельными людьми или домохозяйствами. Показатели доходов и потребления будут расходиться, во-первых, когда часть доходов сберегается, и, во-вторых, когда индивиды прибегают к заимствованиям. Это может становиться источником существенного сглаживания неравенства в потреблении по сравнению с неравенством в доходах. Согласно оценкам, относящимся к США, уровень неравенства в потреблении примерно вдвое ниже уровня неравенства в доходах (Krueger, Perri, 2006). Кроме того, динамика неравенства в потреблении, как правило, значительно более инерционна, чем динамика неравенства в доходах. Так, в США за период 1982-2005 гг. коэффициент вариации в доходах вырос на 0,27 лог-пункта, тогда как коэффициент вариации в уровнях потребления – лишь на 0,10-0,18 лог-пункта (Attanasio, Pistaferri, 2016).

Хорошо известно также, что оценки неравенства в пожизненных доходах корректнее и информативнее оценок неравенства в текущих доходах (например, годовых). Происходит это по двум основным причинам. Во-первых, многие индивиды испытывают сильные колебания в доходах от одного года к другому. Для более длительных периодов времени эти колебания в значительной мере взаимопогашаются (в прошлом году доход у индивида А вырос, а у индивида B опустился; в следующем году, наоборот, у А он упал, а у B увеличился). В результате такого сглаживания краткосрочных колебаний неравенство в пожизненных доходах оказывается на 20-30% меньше неравенства в текущих доходах (Bowlus, Robin, 2012). Во-вторых, неравенство в текущих доходах неизбежно превосходит неравенство в пожизненных доходах, так как при оценивании по состоянию на какой-либо данный момент времени мы сравниваем индивидов, находящихся на разных стадиях жизненного цикла: у каждой когорты доходы низки в молодости, возрастают в зрелые годы и вновь снижаются в старости. Поскольку показатели неравенства в пожизненных доходах свободны от искажающего влияния фактора возраста, они, естественно, оказываются намного ниже. По оценкам, относящимся к Швеции, дисперсия пожизненных доходов составляет всего лишь 35-40% от дисперсии годовых доходов (Bjorklund, 1993).

Здесь же стоит отметить, что корреляция, наблюдаемая между двумя основными формами неравенства — в доходах и в богатстве, как ни странно, является достаточно слабой. Оценки, полученные на микроданных по США, свидетельствуют, что она составляет не более 0,55-0,60 (Keister, Moller, 2000; Budria et al., 2002). Существует группа стран, отличающаяся чрезвычайно низким неравенством в распределении доходов, но при этом сверхвысоким неравенством в распределении богатства: это – Дания и Швеция (Berman et al., 2016). Не удивительно поэтому, что, как показывают расчеты, даже очень сильное увеличение неравенства в распределении доходов почти не отражается на неравенстве в распределении богатства, изменения в котором находятся под определяющим воздействием другого фактора – изменений в сберегательном поведении населения (Berman et al., 2016).

В недавней работе Э. Ауэрбаха с соавторами (Auerbach et al., 2016) на данных по США было наглядно показано, что пожизненные расходы действительно распределяются гораздо более равномерно, чем богатство или текущие доходы. Так, в возрастной когорте 40-49 лет на долю верхнего 1% в настоящее время приходится почти 20% совокупного богатства этой группы, 13% совокупных текущих доходов, но менее 10% совокупных пожизненных расходов[3]. Для нижнего квинтиля аналогичные оценки составляют соответственно 1,5%, 4% и 7%. Примерно такие же расхождения между показателями, характеризующими масштабы неравенства в распределении богатства, текущих доходов и пожизненных расходов, наблюдаются и по всем остальным возрастным когортам.

Отсюда видно, как опасно судить о неравенстве в благосостоянии людей по стандартным показателям, чаще всего попадающим в поле зрения исследователей. Они преувеличивают его реальные масштабы как минимум вдвое[4]. Строго говоря, не вполне даже понятно, почему мы вообще должны обращать большое внимание на дисперсию такого промежуточного индикатора как текущие денежные доходы.

2. Динамика. По мнению К. Джомо и В. Попова, «многие страны … либо уже достигли самого высокого неравенства за всю историю, либо быстро двигаются в этом направлении» (с. 148), а в развитых странах «доходное и имущественное неравенство из-за бурного роста в последние 30 лет уже приближается или даже превышает пиковые значения XIX – начала XX в.» (с. 148). Но это безусловное преувеличение, поскольку подобный вывод не подтверждается даже теми данными, на которые ссылаются они сами (с. 147-148). И на Рис. 1 (для доли самых богатых семей в совокупных доходах), и на Рис. 2 (для коэффициента Джини по доходам домохозяйств), которые приводятся в их работе, мы видим примерно одну и ту же, достаточно хорошо известную картину: сохранение неравенства по доходам на высоком плато где-то до начала 1930-х годов (с известными колебаниями), резкое снижение в период 1930-х-1970-х годов и умеренный рост в последующие десятилетия. Никакого возврата к пиковым значениям конца XIX-го-начала XX-го вв. углядеть на них при всем желании не удается: очевидно, что по историческим меркам глубина неравенства в развитых странах продолжает оставаться относительно небольшой.

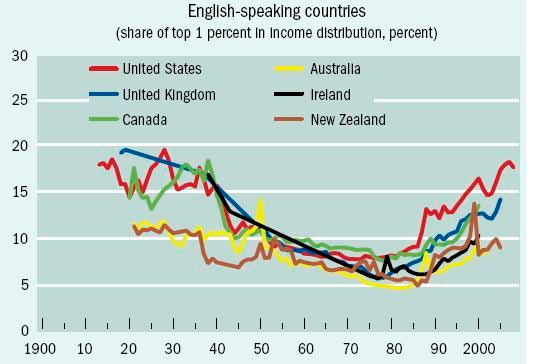

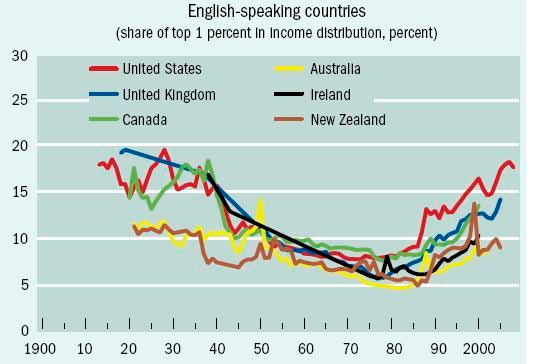

При этом в разных группах стран долговременные траектории изменения доходного неравенства (если судить о нем по доле верхнего 1% семей в совокупных доходах) были очень различными (Alvaredo, 2011). В англосаксонских странах оно снижалось примерно до середины 1970-х годов, а затем вновь пошло вверх, вернувшись в начале XXI в. к показателям начала-середины 1950-х годов.

Рисунок 1. Динамика доли верхнего 1% в совокупных доходах, англосаксонские страны, 1900-2010 гг.

Источник: (Alvaredo, 2011).

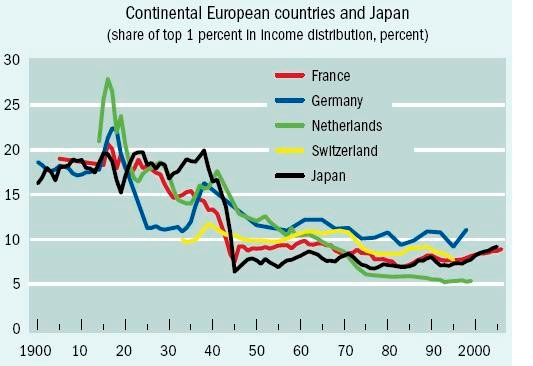

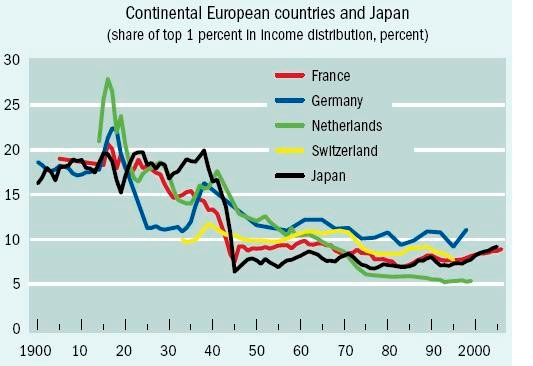

В странах континентальной Европы и Японии снижение продолжалось примерно до 1950 г. при отсутствии каких-либо заметных изменений в течение всего последующего периода.

Рисунок 2. Динамика доли верхнего 1% в совокупных доходах, страны континентальной Европы и Япония, 1900-2010 гг.

Источник: (Alvaredo, 2011).

В Скандинавии и странах Южной Европы очень сильное падение неравенства шло примерно до 1980-х годов, после чего в них обозначился небольшой повышательный тренд.

Рисунок 3. Динамика доли верхнего 1% в совокупных доходах, скандинавские страны и страны Южной Европы, 1900-2010 гг.

Источник: (Alvaredo, 2011).

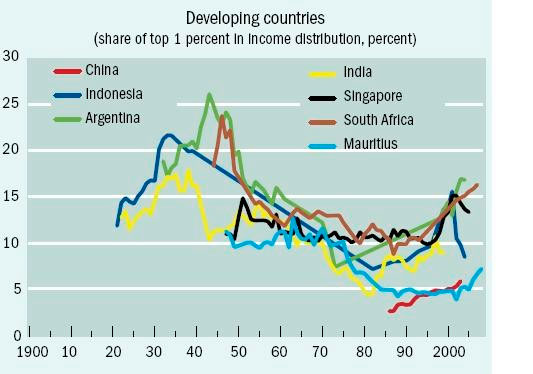

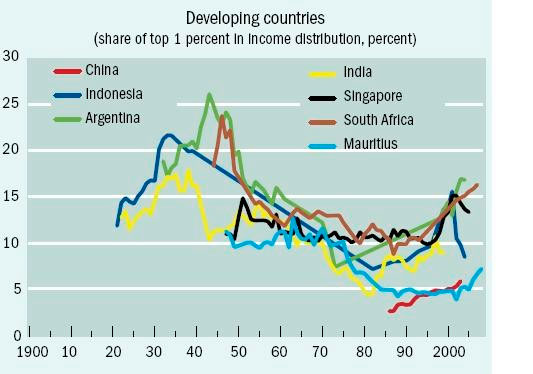

В большинстве развивающихся стран неравенство быстро снижалось до 1970-1980-х годов, выйдя затем на плато в одних и начав возрастать в других[5].

Рисунок 4. Динамика доли верхнего 1% в совокупных доходах, развивающиеся страны, 1900-2010 гг.

Источник: (Alvaredo, 2011).

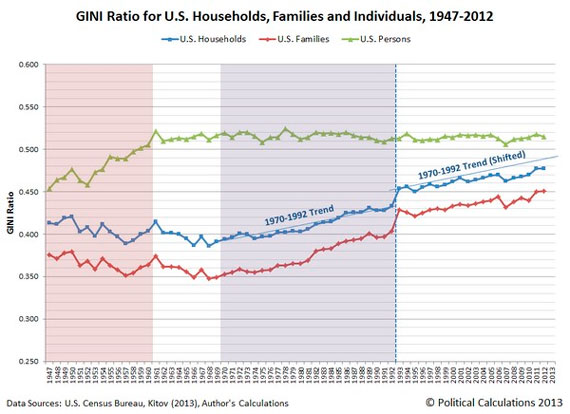

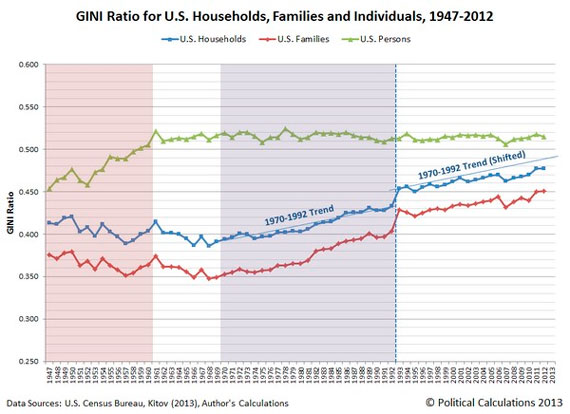

Если говорить о США, где откат в показателях неравенства был, по-видимому, одним из самых сильных, то здесь необходимо отметить, что, по данным американского Бюро цензов, тенденция к устойчивому повышению коэффициента Джини по доходам на протяжении нескольких последних десятилетий наблюдалась только для домохозяйств, тогда как для индивидов после 1960 г. он удерживался практически на одном и том же неизменном уровне — примерно 0,52 (The Major Trends…, 2013). Это предполагает, что возросшее неравенство в распределении доходов, о котором обычно говорят, в первую очередь отражает изменения в структуре американских домохозяйств. Возникает вопрос: почему рост неравенства между домохозяйствами должен быть предметом какой-то особой озабоченности, если верно, что неравенство между индивидами уже несколько десятилетий почти не менялось (на деле – даже снижалось, поскольку оценки Бюро цензов США строятся до вычета налогов)[6]?

Рисунок 5. Коэффициент Джини по доходам для домохозяйств, семей и индивидов, США, 1947-2012 гг.

Источник: (The Major Trends…, 2013).

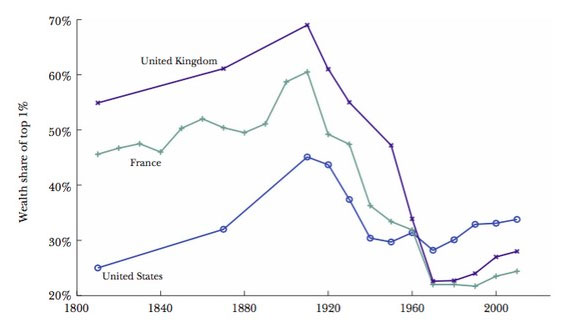

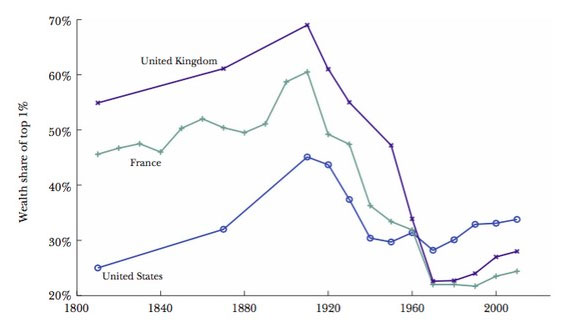

Строго говоря, работа К. Джомо и В. Попова посвящена неравенству в распределении доходов, но поскольку они ссылаются также и на рост неравенства в распределении богатства, имеет смысл сказать несколько слов и о нем. И в этом случае никакого возврата к пиковым значениям мы не наблюдаем. Так, по данным Т. Пикетти, в США доля совокупного богатства, принадлежащего верхнему 1% семей, выросла с примерно 25% в 1800 г. до 45% в 1920 г., затем снизилась до 30% в 1970 г., после чего выросла до 35% в 2010 г. Аналогичные оценки по Великобритании: 1800 г. – примерно 55%; 1920 г. – 70%; 1970 г. – 22%; 2010 г. – 27%. Франция: 1800 г. – примерно 45%; 1920 г. – 60%; 1970 г. – 22%; 2010 г. – 25% (Jones, 2015, p. 35). Во всех трех случаях прирост за 1970-2010 гг. составил не более 3-5 п.п. В результате, несмотря на небольшое повышение, неравенство в распределении богатства во всех этих странах по-прежнему остается на невысоком по историческим меркам уровне.

Рисунок 6. Динамика доли верхнего 1% в совокупном богатстве: Великобритания, США и Франция, 1800-2010 гг.

Источник: (Jones, 2015).

Более того, возможно, что в случае США даже этот прирост на 5 п.п. является фикцией. Критики Т. Пикетти обратили внимание, что при конструировании своих оценок он занимался активным «массажем» данных, используя странные усреднения и передатировки. Если же обратиться к исходным данным, на которые он опирался, не подвергая их никаким «улучшениям», то тогда для периода 1970-2010 гг. весь прирост доли богатства, принадлежащего верхнему 1% семей, испаряется (Magness, Murphy, 2015; Kopczuk, 2015). Любопытна реакция Т. Пикетти на эту критику. Он не стал защищать свои расчеты, а вместо этого начал ссылаться на новые – по его утверждению, более точные – оценки Э. Саеца и Г. Зюкмана, согласно которым за последние десятилетия доля верхнего 1% семей в совокупном богатстве США выросла даже сильнее, чем показано в его книге, — на 10 п.п. (Saez, Zucman, 2015).

Дело в том, что в статистической практике существует три альтернативных метода измерения богатства. Первый основывается на данных выборочных обследований финансового положения домохозяйств (в США такие обследования раз в три года проводит ФРС). Второй опирается на информацию налоговых служб об уплаченных налогах на наследство (с помощью специальных статистических процедур эти данные, относящиеся к скончавшимся в том или ином году индивидам, распространяются затем на все население). Третий использует данные налоговых служб о доходах от капитала: оценки запасов богатства получаются путем капитализации текущего потока этих доходов. Каждый из трех методов имеет свои достоинства и ограничения.

Оценки, которыми оперировал Т. Пикетти, были получены с использованием первых двух методов – опросного и налогового. Э. Саец и Г. Зюкман использовали метод капитализации, и только он продемонстрировал значительный рост имущественного расслоения. Однако многие специалисты подвергают метод капитализации жесткой критике, считая его наименее надежным из всех (Kopczuk, 2015)[7]. В любом случае мы как минимум можем говорить, что в случае США два метода измерения богатства из трех вообще не фиксируют никакого прироста неравенства в распределении богатства в конце XX-начале XXI веков.

3. Возможные драйверы. Вопреки обещаниям К. Джомо и В. Попова, мы не находим в их работе развернутого анализа причин, которыми могла бы объясняться наблюдаемая динамика неравенства. В долгосрочном плане все их объяснения сводятся к указанию на один-единственный фактор: влияние социалистической системы (впрочем, в краткосрочном плане признается действие и некоторых других факторов — изменений в условиях торговли, переводов от мигрантов и т.д.). Нам сообщают, что рост мирового социализма заставил «многие капиталистические страны провести реформы, способствовавшие более равномерному распределению доходов», а исчезновение сдержек и противовесов в лице социалистических стран привело к развороту на 180 градусов (с. 116)[8]. Таким образом, единственным агентом, от которого зависит долгосрочная динамика неравенства, оказывается государство: при желании (например, из страха перед социализмом) оно его ограничивает, при отсутствии желания (например, из-за исчезновения страха перед социализмом) позволяет ему расти.

Начнем с того, что предложенное объяснение не слишком хорошо согласуется с хронологией поворотных точек в динамике неравенства в развитых странах: понижательный тренд в ней обозначился не после революции в России, а после Великой депрессии 1930-х годов; понижательная траектория сменилась повышательной не после краха социализма, а за полтора десятилетия до этого. Еще важнее, что оно имплицитно предполагает, что ни с какими объективными процессами эволюция экономического неравенства заведомо не связана. Технологический прогресс, демографические сдвиги, изменения в структуре рабочей силы, глобализация мировой экономики – все это де-факто выносится за скобки.

Наверное, наибольшим авторитетом среди современных экономистов пользуется объяснение, апеллирующее к идее технологического прогресса, смещенного в пользу высококвалифицированной рабочей силы (skill-biased technological change). Речь идет о том, что современные компьютерные технологии тесно связаны с процессом накопления человеческого капитала, поскольку для их внедрения и использования необходима квалифицированная рабочая сила с высоким формальным образованием (Katz, Murphy, 1992). Стимулируя спрос на работников с высоким образованием, смещенный технологический прогресс способствует опережающему росту их заработков, а опережающий рост их заработков тянет за собой вверх общее неравенство в распределении доходов.

Согласно этой точке зрения, динамика неравенства определяется по существу исходом «гонки» (выражение Я. Тинбергена) между технологическим прогрессом и развитием системы образования (Goldin, Katz, 2008). Когда система образования эту гонку проигрывает (рост спроса на образованную рабочую силу, порождаемый технологическим прогрессом, опережает рост ее предложения), тогда отдача от человеческого капитала неизбежно повышается, иными словами — увеличивается разрыв в заработках между более и менее образованными работниками. Но чем он больше, тем, естественно, выше и общее неравенство в доходах.

Это объяснение хорошо согласуется со многими известными фактами. В США рост общего неравенства шел в основном за счет роста неравенства в распределении трудовых доходов; имело место значительное повышение отдачи от образования (прежде всего – высшего); вместе с тем начиная с 1970-х гг. в сфере образования наблюдался застой (повышение образовательного уровня рабочей силы практически замерло, охват молодежи средним образованием сократился, а высшим хотя и вырос, но очень незначительно), что совпадает с началом повышательного тренда в показателях неравенства.

Казалось бы, ссылка на действие смещенного технологического прогресса не может объяснить резкое увеличение доли в совокупных доходах верхнего 1%. Можно ли поверить, что производительность наиболее состоятельных индивидов выросла в той же пропорции, что и их доходы? Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это вполне возможно, о чем говорит теория суперзвезд, разработанная в свое время Ш. Розеном (Rosen, 1981). Суперзвезды – это люди, обладающие редкими и уникальными способностями, ценность которых возрастает по мере увеличения размера рынков, где этим способностям находится применение. Предполагается, что развитие современных информационных технологий позволяет обладателям таких особых талантов расширять масштабы своей деятельности, распространяя ее на все более широкий круг людей. Когда «суперзвезды» собирают под своей эгидой больший пул ресурсов (например, когда благодаря технологическим нововведениям сверходаренные менеджеры получают возможность руководить более крупными компаниями) или когда их услуги достигают большего числа потребителей (например, когда благодаря технологическим нововведениям за игрой сверходаренных спортсменов начинает следить более многочисленная зрительская аудитория), это ведет к резкому повышению предельной производительности их труда – в полном соответствии с теорией. Как следствие, в условиях компьютерной революции обладатели таких «масштабируемых» (scaling) навыков начинают получать на них значительную дополнительную премию.

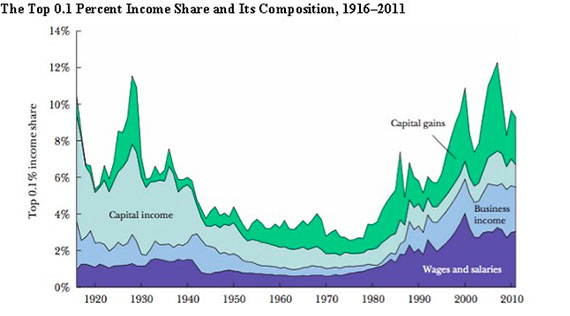

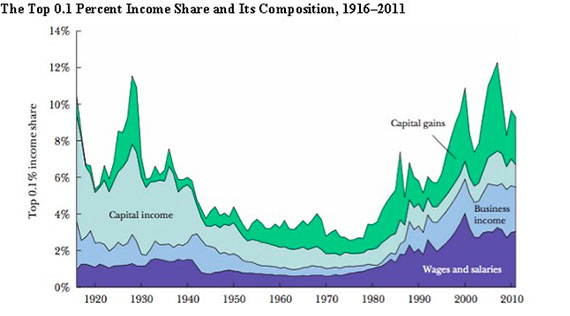

Идея «суперзвезд» хорошо описывает изменения, происходившие в составе тех, кого можно считать сверхбогачами. Так, среди 400 наиболее состоятельных американцев по версии журнала «Форбс» доля предпринимателей-первопроходцев, которые сами начали свой бизнес, выросла с 40% в 1982 г. до 69% в 2011 г., тогда как доля богатых наследников сократилась. За тот же период среди тех, кто вошел в список «Форбс», доля родившихся в очень богатых семьях уменьшилась с 60% до 32% (Kaplan, Rauh, 2013). О том же говорит и тот факт, что основной вклад в увеличение доли сверхбогатых людей в совокупных доходах внес рост их трудовых и предпринимательских доходов, а не рост их доходов от капитала (Jones, p. 32)[9]. Так, в США вклад этого типа доходов непрерывно снижался: в 1920-х гг. они (без учета capital gains) составляли 55% от совокупного дохода верхних 0,5% семей, в 1950-1960-х – уже 35%, а в 1990-х – лишь 15% (Piketty, Saez, 2010).

Рисунок 7. Доля верхнего 0,1% в совокупных доходах и его структура по источникам доходов, США, 1916-2011 гг.

Источник: (Jones, 2015).

Другие объяснения носят более частный характер.

Одним из них является ссылка на ослабление профсоюзов (упоминание об этом факторе есть в статье К. Джомо и В. Попова), следствием чего могло стать изменение в соотношении переговорных сил между работниками и работодателями. Давление на работодателей с целью повышения заработной платы уменьшилось, выросли возможности менеджмента по перераспредлению плодов от повышения производительности в свою пользу или в пользу акционеров в ущерб работникам. Однако это объяснение не согласуется с фактом стабильности распределения доходов между трудом и капиталом (если отбросить рост доходов от «жилищного» капитала, о чем см. ниже). Кроме того, оно предполагает, что быстрее всего доходы должны были расти у топ-менеджеров компаний (особенно – публичных). Но на деле рост их доходов отставал от роста доходов богатых людей, принадлежавших к другим профессиональным группам, — спортсменов, юристов, врачей, руководителей хедж-фондов и т.д. (Kaplan, Rauh, 2013).

Гипотеза «финансиализации» связывает углубление экономического неравенства с бурным развитием финансовых рынков, с перераспределением плодов экономического роста в пользу финансового сектора в ущерб «реальному». Хотя нельзя отрицать, что «финансиализации» могла быть одним из драйверов увеличения неравенства, едва ли ей могла принадлежать решающая роль. Как уже упоминалось, быстрый рост доходов в самой верхней части распределения наблюдался не только среди «финансистов», но и среди представителей других профессиональных групп, причем главным образом он шел за счет трудовых доходов, а не доходов от капитала. Следует также иметь в виду, что доходы от повышения стоимости активов (capital gains), теснее всего связанные с деятельностью финансовых рынков, отличаются крайне высокой волатильностью, испытывая огромные колебания от года к году. Как следствие, их вклад в неравенство также оказывается подвержен чрезвычайно сильным краткосрочным колебаниям.

Еще одним часто упоминаемым фактором является глобализация. Речь идет о том, что в ее условиях высокооплачиваемые работники развитых стран вступают в конкуренцию с низкооплачиваемыми работниками развивающихся стран. Проигрыш в этой конкуренции оборачивается замедлением или даже остановкой роста их заработков, что ведет к углублению неравенства, если заработки других групп, не испытывающих давление со стороны дешевой рабочей силы развивающихся стран, продолжают быстро увеличиваться. Кроме того, глобализация может вести к вымыванию из состава рабочей силы работников со средними заработками (в результате офшоринга — переноса производств в развивающиеся страны), что также должно способствовать росту неравенства. Однако из-за трудностей, связанных с вычленением собственно эффекта глобализации, вопрос о ее влиянии на неравенство остается по большому счету открытым. Ограничусь несколькими краткими замечаниями. Первое: тенденция к росту неравенства (например, в США) обозначилась значительно раньше, чем произошло резкое ускорение глобализационных процессов. Второе: если бы все определялось глобализацией, то рост неравенства наблюдался бы во всех или, по крайней мере, в большинстве развитых стран, тогда как на деле он был достаточно избирательным. И последнее: даже если бы углубление неравенства в развитых странах действительно происходило главным образом под влиянием глобализации, это было бы не более чем ценой за сокращение общемирового неравенства (за счет сближения доходов в развитых и развивающихся странах).

Среди возможных источников более неравномерного распределения доходов нередко называют также активный приток в развитые страны малообразованных работников из развивающихся стран. Конкуренция с их стороны может тянуть вниз заработную плату «местных» работников с низкой квалификацией, а поскольку работники с высокой квалификацией не испытывают конкуренции со стороны мигрантов, результатом может становиться рост доходного неравенства. Однако практически все эмпирические исследования показывают, что миграция оказывает крайне незначительный эффект на заработную плату местных работников с низкой квалификацией либо не оказывает его вообще. Для объяснения увеличения масштабов общего неравенства этого явно недостаточно. Кроме того, ссылки на миграцию не помогают понять, с чем связан ускоренный рост доходов в верхней части распределения. Наконец, даже если миграция в развитые страны и увеличивает неравенство внутри них, ясно, что одновременно она способствует сокращению масштабов общемирового неравенства.

Конечно, существует множество объяснений, отсылающих нас к тем или иным изменениям в политике государства (прежде всего – налоговой и социальной). Естественно, что такие изменения могут приводить к очень сильным разовым сдвигам в структуре распределения доходов. Однако ссылки на деятельность государства мало что дают для понимания причин устойчивого повышательного тренда в показателях неравенства (если, конечно, он действительно имеет место). Кроме того, политика государства – это фактор, прямо и непосредственно влияющий на распределение располагаемых доходов, тогда как его влияние на распределение рыночных доходов чаще бывает лишь косвенным и потому не всегда предсказуемым.

4. Глобальное неравенство. Со ссылкой на Б. Милановича К. Джомо и В. Попов утверждают, что «общее неравенство в мире …не снижается» (с. 150), а в самые последние годы даже растет (хотя межстрановое неравенство сглаживается, это перекрывается усилением неравенства внутри отдельных стран).

Но это как минимум противоречит оценке самого Б. Милановича. Ситуацию конца 2000-х годов он описывает так: «мы видим нечто, что может иметь огромную историческую значимость: похоже, впервые со времени Промышленной революции происходит снижение глобального неравенства. Впервые за два столетия – после длительного периода, в течение которого глобальное неравенство росло и затем находилось на очень высоком плато – оно, по-видимому, перешло на нисходящую траекторию движения» (Milanovic, 2012, p. 8). По его выкладкам, глобальное неравенство непрерывно нарастало с начала Промышленной революции, в середине XX в. вышла на плато, на котором находилось затем в течение примерно полувека, но в начале XXI в. развернулось вниз. Он предсказывает, что если страны с формирующимися рынками продолжат расти быстрее, чем развитые, то в ближайшие 50 лет мир, возможно, вернется к ситуации с низким глобальным неравенством, в которой он пребывал в начале XIX в. (Milanovic, 2012, p. 18).

В действительности же есть все основания полагать, что за последние десятилетия глобальное неравенство в экономическом благосостоянии не только не увеличилось, но и заметно сократилось. У нас нет данных о глобальном неравенстве в пожизненных доходах или пожизненных расходах. Но если бы они существовали, то наверняка показали бы резкое сжатие масштабов общемирового экономического неравенства. Почему? Потому что за эти десятилетия развивающиеся страны резко сократили отставание от развитых по ожидаемой продолжительности жизни. С 1970 г. по 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах выросла лишь на 6 лет, тогда как в развивающихся странах – на 20 лет и даже в беднейших странах мира – на 12 лет. Ясно, что это должно было значительно сократить разрыв в пожизненных доходах и пожизненных расходах между их жителями[10].

5. Вековые тренды. Казалось бы, раз работа посвящена долгосрочным тенденциям в динамике неравенства, то в ее фокусе должна находиться гипотеза С. Кузнеца и ее последующее обсуждение в литературе. Однако эта гипотеза упоминается К. Джомо и В. Поповым лишь однажды и мимоходом (с. 152). Не обсуждаются ими в явном виде и альтернативные попытки по реконструированию долгосрочных траекторий изменения неравенства.

Так, если С. Кузнец считал, что в длительной исторической перспективе динамику неравенства можно представить в виде перевернутой буквы U (Kuznets, 1955), то Т. Пикетти доказывает, что по своей форме она напоминает скорее «нормальную» букву U (Piketty, 2014). А Б. Миланович пытается совместить оба этих рисунка (Milanovic, 2016) и утверждает, что существуют волны Кузнеца, в рамках которых подпериоды с ?-образной динамикой неравенства сменяются подпериодами с U-образной динамикой, так что общая картина оказывается циклической. Внутренний механизм, управляющий этими циклами, связан, по его мнению, с действием трех фундаментальных факторов: это – технологии, открытость экономики и политика государства (Milanovic, 2016).

Впрочем, подавляющее большинство современных исследователей склоняются, по-видимому, к выводу, что никаких универсальных закономерностей, которые управляли бы долгосрочной динамикой экономического неравенства, не существует. Набор факторов, способных повлиять на нее, так велик, соотношение между ними может меняться настолько радикально, ситуации, складывающиеся в разных странах в разные периоды времени, так уникальны, что попытки вписать ее в какую-либо единую вневременную схему едва ли могут оказаться убедительными[11].

6. Неравенство и рост. В заключительном разделе своей работы К. Джомо и В. Попов обращаются к новой теме, которой в основной части обсуждения они, строго говоря, не касались, – о связи неравенства с экономическим ростом. При этом они пытаются создать у читателя ложное впечатление, будто в современной эмпирической литературе существует полный консенсус об однозначно негативном влиянии неравенства на экономический рост (с. 155-156). В действительности это не так, о чем свидетельствуют все новейшие обзоры по данной проблеме (см., например: (Любимов, 2016)).

Отношение к ней у большинства современных исследователей скорее «агностическое». Вопреки тому, что утверждают К. Джомо и В. Попов, на самом деле нет никаких оснований говорить, что установлен «механизм хорошо подтверждаемого эмпирически отрицательного воздействия неравенства на рост» (с. 156): разные исследователи приходят к прямо противоположным выводам. (Ссылки на мнение Дж. Стиглица, к авторитету которого апеллируют авторы, ничего не доказывают.) Неясно, положительно или отрицательно влияет неравенство на экономический рост (и есть ли между ними связь вообще); неясно также, что на что влияет больше: неравенство на рост или рост на неравенство. (Во всяком случае, по логике С. Кузнеца, это экономический рост на ранних стадиях развития толкает неравенство вверх, а не неравенство стимулирует или тормозит экономический рост.)

Сошлюсь на две новейшие работы. Авторы одной (Halter et al., 2014) показывают, что на всей выборке анализируемых ими стран между экономическим ростом и неравенством обнаруживается статистически значимая положительная связь (неравенство подстегивает рост), но при ее разбиении на две группы стран — богатых и бедных, положительная связь сохраняется только для первой, а для второй она оказывается отрицательной. Авторы другой (Brueckner, Lederman, 2015) приходят к прямо противоположным выводам. Для всей выборки они получают значимый отрицательный эффект неравенства, который, однако, при выделении стран с высоким и с низким душевым ВВП подтверждается только для первых, тогда как для вторых он из негативного становится позитивным. Иными словами, из первой работы мы узнаем, что неравенство стимулирует рост в развитых странах, но тормозит в развивающихся, а из второй — что оно стимулирует рост в развивающихся странах, но тормозит в развитых.

Один из ведущих исследователей проблемы неравенства Г. Зюкман (соавтор Т, Пиккети) так суммирует сложившиеся в современной эмпирической литературе представления о взаимосвязи между неравенством и экономическим ростом (Zucman, 2016): 1) ни на кросс-секционных, ни на панельных данных никакой простой однонаправленной связи обнаружить не удается; 2) в долгосрочной исторической перспективе неравенство и экономический рост оказываются связаны отрицательно: в доиндустриальных обществах XVIII в. медленный рост сосуществовал с высоким неравенством, тогда как в индустриальных и пост-индустриальных обществах второй половины XX в. быстрый рост сочетался с низким неравенством; 3) в краткосрочной и среднесрочной перспективе никакой явной зависимости не просматривается (Великобритания 19 века – быстрый рост при растущем неравенстве; США 20 века – сильные колебания в масштабах неравенства как в сторону понижения, так и в сторону повышения при незначительных изменениях в темпах экономического роста); 4) некоторые исследователи находят, что развивающиеся страны с меньшим неравенством растут быстрее, чем развивающиеся страны с большим неравенством, но этого нельзя сказать о развитых странах и это ничего не говорит о направлении причинности (напомним, в ряде работ даже этот вывод ставится с ног на голову, см. выше).

7. Механизмы связи. Хотя К. Джомо и В. Попов твердо убеждены в отрицательных последствиях неравенства для темпов экономического роста (без достаточных на то оснований), они почему-то не посчитали нужным представить хотя бы сжатый обзор основных теоретических идей о том, за счет каких же передаточных механизмов подобное влияние вообще возможно. Все обсуждение сводится к упоминанию известной модели Алесины-Родрика (Alesina, Rodrik, 1994), которую авторы считают неработающей, и указанием на фактор, который, по их мнению, является главным, — рост социальной поляризации и напряженности в обществе (с. 156)[12]. Это странно выборочный подход.

В первом приближении можно выделить четыре механизма, способных транслировать отрицательное воздействие неравенства на экономический рост, которые обсуждаются в теоретической и эмпирической литературе (конечно, эта классификация является очень грубой): 1) политико-экономический механизм: в условиях большего неравенства медианный избиратель оказывается относительно беднее, что побуждает его требовать от государства введения более обширных перераспределительных программ, но более обширные перераспределительные программы подрывают стимулы к инвестированию, а меньшие инвестиции оборачиваются замедлением экономического роста (по этой логике строится, в частности, модель Алесины-Родрика); 2) механизм, апеллирующий к несовершенством рынка капитала: чем выше неравенство, тем больше доля бедных семей, которые из-за недоступности для них кредитных ресурсов оказываются не в состоянии профинансировать инвестиции в человеческий капитал своих детей, а недоинвестирование в человеческий капитал становится препятствием на пути экономического роста; 3) механизм, связанный с уязвимостью прав собственности: в обществах с высоким неравенством права собственности оказываются хуже защищены, так как в них выше преступность, выше риск экспроприации активов, выше вероятность социальных конфликтов, выше политическая нестабильность, а чем хуже защищены права собственности, тем больше ресурсов отвлекается на обеспечение их безопасности и тем слабее стимулы к инвестициям, что подрывает экономический рост; 4) демографический механизм: в обществах с высоким неравенством больше оказывается доля бедных семей, делающих ставку не на качество детей (т.е. на вложения в их образование), а на их количество, отсюда – устойчиво высокая рождаемость, ограничивающая возможности экономического роста (Любимов, 2016).

Все эти предполагаемые механизмы выглядят достаточно правдоподобно, но только в теории[13]. Как показывают существующие обзоры, ни один из них не находит надежных эмпирических подтверждений (Любимов, 2016). К этому стоит добавить, что как политэкономическое объяснение, так и объяснение через поляризацию и социальную нестабильность (к которому склоняются К. Джомо и В. Попов) сталкиваются с серьезными проблемами. Чтобы они могли работать, люди должны иметь адекватное представление о степени поляризации и неравенства в обществах, к которым они принадлежат. Но, как показано в работе В. Гимпельсона и Д. Трисмена, это далеко не так (Gimpelson, Triesman, 2015). В реальности подавляющее большинство людей имеют крайне смутное представление о том, насколько велико или невелико неравенство в их странах. Никакой явной корреляции между объективными и субъективными показателями неравенства по различным странам не прослеживается. Но если это так, то тогда как политико-экономический механизм, так и механизм поляризации и социальной нестабильности оказываются не более чем интересными теоретическими конструкциями. Если большинству людей существующее в их обществах неравенство не кажется неприемлемым, то каким бы высоким оно ни было фактически, у них не будет оснований требовать от государства более активного перераспределения доходов и они не будут склонны к участию в социальных протестах. И, наоборот: если существующее в их обществах неравенство воспринимается ими как нетерпимое, то каким бы низким оно ни было фактически, это будет подрывать политическую и социальную стабильность. Похоже, в данном случае мы сталкиваемся с классической проблемой пропущенной переменной: эта переменная – субъективное восприятие неравенства членами общества.

8. Стагнация реальной заработной платы? Как о чем-то само собой разумеющемся авторы пишут о многолетней стагнации реальной заработной платы в развитых странах (с. 155). На самом деле это миф, причем миф, уже многократно опровергавшийся серьезными академическими исследователями (см., например: (Feldstein, 2008; Anderson, 2007)), и нелегко понять, зачем возвращаться к нему вновь[14]. Статистическая иллюзия кажущегося расхождения в траекториях производительности труда и реальной заработной платы может возникать по нескольким причинам.

Обратимся к примеру США. Если пользоваться «сырыми» данными, то стагнация реальной заработной платы в американской экономике является, казалось бы, неопровержимым фактом: за четыре десятилетия с 1973 г. по 2013 г. производительность труда выросла в ней на 81%, тогда как реальная заработная плата – только на 10% (de Rugy, 2016; Sherk, 2016). Однако при ближайшем рассмотрении почти весь этот разрыв оказывается статистическим артефактом.

Во-первых, при оценке показателей заработной платы американская статистика оперирует данными только по денежной оплате, которая представляет собой лишь часть общей компенсации работников. Другая часть – это различные дополнительные выгоды (fringe benefits), доля которых в общей компенсации работников выросла с 13% в 1973 г. до более чем 20% в настоящее время. Во-вторых, данные Бюро статистики труда США о заработной плате охватывают только производственных и прочих рядовых работников (production and non-supervisory workers), исключая управленческий персонал и многие другие группы служащих, тогда как оценки производительности труда выводятся с учетом вклада в выпуск всех занятых. В-третьих, данные Бюро статистики труда о заработной плате не включают премии, бонусы и другие нерегулярные выплаты, доля которых в общей компенсации работников в последние десятилетия также непрерывно возрастала. Переход от показателей денежной оплаты части работников к показателям суммарной компенсации всех работников ликвидирует примерно 45% разрыва между динамикой производительности труда и динамикой реальной заработной платы. В-четвертых, по сложившейся практике для перехода от номинальных показателей заработной платы и производительности труда к реальным используются разные дефляторы: в первом случае – индекс потребительских цен (Consumer Price Index), во втором – имплицитный дефлятор для делового несельскохозяйственного сектора экономики (Implicit Price Deflator). Кумулятивное расхождение между этими ценовыми индексами за последние четыре десятилетия достигло почти 40%[15]. Все исследователи согласны с тем, что процедура оценки индекса потребительских цен сопряжена с многочисленными искажениями и что это ведет к значительному завышению действительных темпов инфляции. Применение одного и того же дефлятора к номинальным показателям как заработной платы, так и производительности труда ликвидирует еще 39% разрыва межу траекториями изменения их реальных величин. В-пятых, оценки заработной платы относятся только к наемным работникам и не охватывают самозанятых, тогда как оценки производительности труда рассчитываются с учетом вклада в выпуск всех занятых. Учет заработков самозанятых устраняет еще 12% разрыва между динамикой производительности труда и динамикой его оплаты.

В конечном счете расхождение уменьшается до 3 п.п.: получается, что если производительность труда за 1973-2013 гг. выросла в США на 81%, то реальная заработная плата – на 78%. Но даже эта остаточная разница, возможно, объясняется статистическими погрешностями при измерении производительности труда, ведущими к завышению темпов ее прироста.

9. Пропасть в оплате труда топ-менеджеров и остальных работников? Еще одно неожиданное открытие авторов состоит в том, что, оказывается, в европейских странах соотношение между оплатой труда высших менеджеров и остальных работников лежит в диапазоне 10-20 раз, тогда как в США достигает 400-500 раз (с. 151). Откуда взялась эта фантастическая цифра по США сказать трудно, но можно предположить, что, скорее всего, она является отголоском тех оценок, которые регулярно публикуются АФТ-КПП. Так, по выкладкам представителей американских профсоюзов, в 2014 г. соотношение между средними заработками высших менеджеров (ChiefExecutiveOfficers) и заработной платой типичного американского рабочего составляло 373 раза. Как получена эта цифра? Очень просто: оплата топ-менеджеров 500 крупнейших американских компаний по индексу S&P поделена на среднюю заработную плату производственных и прочих рядовых работников по данным Бюро статистики труда США. Но достаточно взять среднюю заработную плату для всех, а не только для части занятых, и интересующее нас соотношение уменьшится до 283 раз. С учетом дополнительных выгод (см. выше) оно сократится еще сильнее – до 195 раз (Perry, 2016).

Но главное даже не в этом, а в том, что за базу для сравнения при таком подходе берутся заработки топ-менеджеров крохотной горстки элитных американских корпораций (2,4% от всей «популяции» исполнительных директоров компаний в США). Если же мы возьмем за отправную точку среднюю величину заработков исполнительных директоров всех американских компаний (в настоящее время это около 21 тыс. человек), то тогда, как показывают те же данные Бюро статистики труда, разрыв в оплате труда среднего топ-менеджера и среднего работника опустится до 4,56 раза (US Bureau of Labor Statistics, 2015). Причем никакого повышательного тренда в последние годы это соотношение не демонстрировало и оставалось практически неизменным. Не правда ли: 500 раз и 5 раз – есть некоторая разница?

10. Контрнаступление капитала? К. Джомо и В. Попов отмечают, что в период с начала 1980-х годов рост доходного неравенства в развитых странах шел параллельно с увеличением доли капитала в национальном доходе за счет уменьшения доли труда (с. 153, с. 155). Они считают, что эти процессы тесно взаимосвязаны, заявляя о «контрнаступлении капитала» (с. 155). Однако если два процесса протекают одновременно, то отсюда не обязательно следует, что один является причиной другого. М. Рогнайл в явном виде рассматривает предположение о том, что в развитых странах рост неравенства в распределении доходов мог быть следствием увеличения доли капитала в национальном доходе, и отвергает его (Rognlie, 2015).

В последние десятилетия доля капитала в ВВП действительно почти повсеместно возрастала, тогда как доля труда снижалось (в среднем по развитым странам снижение составило примерно 5 п.п.). Так, если в середине 1970-х годов доля труда в ВВП США составляла 64%, то в настоящее время около 60%. С чем это могло быть связано?

Во-первых, если говорить о США, то необходимо учитывать изменения, произошедшие в практике измерения ВВП по доходам. Эти изменения коснулись смешанных доходов, получаемых самозанятыми. Если раньше смешанный доход распределялся между факторами труда и капитала в пропорции примерно 80:20, то с 2001 г. он стал распределяться в пропорции примерно 45:55. Эта корректировка объясняет примерно половину прироста доли капитала в ВВП (Armenter, 2015).

Во-вторых, в условиях компьютерной революции фирмы начали все активнее использовать оборудование с короткими и сверхкороткими сроками службы (скажем, программное обеспечение и другие виды интеллектуальной собственности могут морально устаревать за год). Результатом это стало резкое увеличение доли амортизационных отчислений в ВВП. По расчетам М. Рогнайла, за последние 60 лет доля валового дохода от капитала выросла в развитых странах (G-7) примерно на 7 п.п., тогда как доля чистого дохода от него – только на 3 п.п. (Rognlie, 2015).

В-третьих, и это самое главное, как показал М. Рогнайл, рост доли капитала в ВВП произошел полностью за счет увеличения доли доходов от «жилищного» капитала, в то время как доля доходов от «бизнес»-капитала скорее снизилась. По методологии СНС, владельцам жилья вменяется доход, как если бы они арендовали его у самих себя. Из-за непрерывного роста стоимости жилья этот вмененный доход также быстро увеличивался. По расчетам М. Рогнайла, доля «жилищного» капитала в чистой добавленной стоимости частного сектора стран G-7 повысилась с примерно 3% в конце 1940-х гг. до 9% в настоящее время, тогда как доля «бизнес»-капитала снизилась с примерно 23% до 20% (Rognlie, 2015). (Для Франции аналогичный вывод о ключевой роли «жилищного» капитала был получен в работе: (Bonnet et al., 2014)). О каком «контрнаступлении капитала» можно говорить в таком случае? Что же получается: рост владения жильем и повышение его стоимости наступают на права трудящихся?

11. Неравенство и совершенный рынок. Под свои рассуждения о неравенстве К. Джомо и В. Попов пытаются подвести теоретическую базу, ссылаясь на модель совершенной конкуренции. Однако их представления о ней весьма неожиданны. Так, по их словам, «традиционная неоклассическая экономическая мудрость» состоит в том, что совершенный рынок сам по себе обеспечивает оптимальное распределение доходов: поскольку владельцы факторов производства «вознаграждаются в соответствии со своей предельной производительностью», постольку в условиях совершенного рынка «вся дифференциация в доходах является оправданной» (с. 150-151).

Однако на самом деле ничего подобного модель совершенной конкуренции не предполагает. Авторам, похоже, неизвестно о различии между понятиями «размещение ресурсов» и «распределение доходов», а также о том, что рассуждать об «оптимальности», строго говоря, имеет смысл только по отношению к первому, но не ко второму. «Неоклассическая мудрость» учит, что в условиях совершенной конкуренции аллокация ресурсов будет оптимальной в том смысле, что они станут направляться туда, где их будут использовать с наибольшей эффективностью (где отдача от них окажется максимальной). Но она ничего не говорит о том, каким окажется распределение доходов, потому что оно определяется не только характером конкуренции между экономическими агентами, но также их первоначальной наделенностью ресурсами. Она утверждает лишь то, что в условиях совершенной конкуренции при любой первоначальной наделенности ресурсами их использование будет наилучшим из возможных. При этом само исходное распределение ресурсов никак не оценивается – ни как «оптимальное», ни как «справедливое», ни как какое-либо еще.

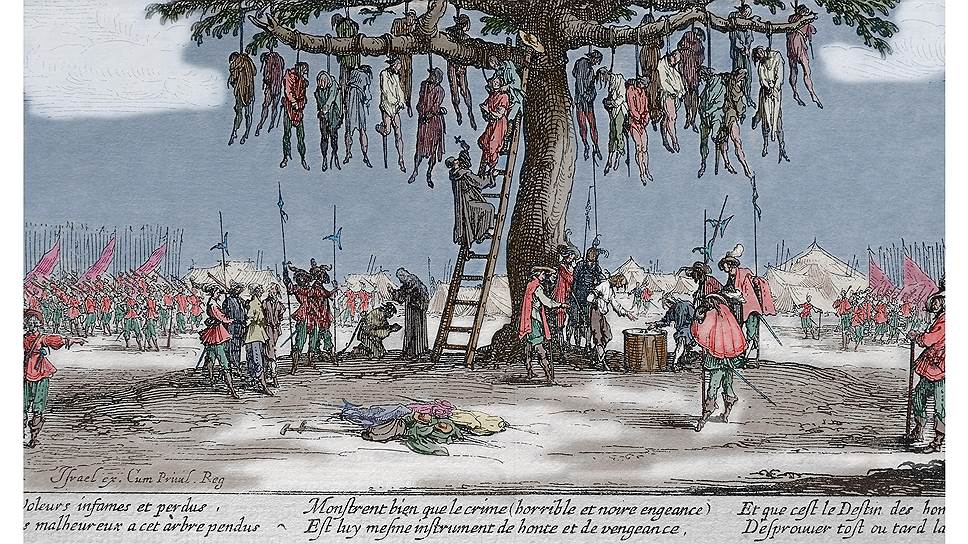

Тем не менее позволив себе нормативные суждения, можно было бы сказать, что если, к примеру, первоначальная наделенность ресурсами является отражением прошлых актов насилия и агрессии, то тогда и структуру распределения доходов, к которой в этих условиях приведет совершенная конкуренция, было бы вполне правомерно расценить как «несправедливую». В этом смысле, вопреки утверждениям К. Джомо и В. Попова, далеко не всякая теоретически возможная дифференциация в доходах, которая могла бы возникнуть в условиях совершенной конкуренции, заслуживает того, чтобы называться «оправданной».

Еще поразительнее их тезис о том, что «тенденция совершенного рынка такова, что одна супер-компания будет контролировать производство всего мира, а один индивидуум будет контролировать эту компанию» (с. 152). Хотелось бы увидеть ссылки на модели совершенной конкуренции, из которых следует такой нетривиальный вывод (в работе их нет). Создается впечатление, что свои представления о совершенной конкуренции авторы почерпнули из марксистских учебников политэкономии. Ведь это известная «марксистская мудрость», что конкуренция автоматически рождает монополию! (Более того, их обсуждение общества «равных товаропроизводителей» (с. 152) заставляет подозревать, что под совершенным рынком они имеют в виду не что иное, как простое товарное производство из «Капитала» К. Маркса.)

Трудно также понять, каким образом они приходят к заключение, что даже «самый совершенный рынок» (с. 151) при полном равенстве исходных возможностей не обеспечивал бы равного распределения доходов. На совершенном рынке, а, значит, при обладании всеми экономическими агентами совершенной информацией, полное равенство в первоначальной наделенности ресурсами (будь то физический или человеческий капитал) автоматически предполагало бы полное равенство в доходах. Единственным источником, который мог бы в этих условиях порождать доходное неравенство, были бы различия в структуре предпочтений (таких как отношение к риску, нормы предпочтения времени, соотношение между ценностью досуга и ценностью потребления)[16]. Однако возникшее отсюда неравенство в доходах не означало бы неравенства в благосостоянии индивидов.

Попытки авторов с помощью ссылок на модель совершенной конкуренции «теоретически» обосновать тезис о том, что рынок обладает некой врожденной тенденцией к «нарастающей дифференциации доходов» (с. 151), выглядят неубедительно, если не сказать больше. Начиная с А. Смита отношение большинства экономистов к рыночной конкуренции было иным: в ней они видели дисциплинирующее средство, которое ограничивает возможности тех, кто оказался на вершине доходной пирамиды, вечно пользоваться своими преимуществами; источник динамизма, который обеспечивает непрерывное «перетряхивание» индивидов, принадлежащих к разным классам и находящихся на разных ступенях материального достатка; наиболее эффективный способ подрыва сословных и прочих привилегий.

Позиция авторов в этом вопросе предстает как попытка усидеть на двух стульях. С одной стороны, они доказывают, что рынок ведет «к постоянному росту неравенства доходов» (с. 151). С другой, приводят в заключительном разделе цитаты из нескольких источников, в которых рассказывается о том, как владельцы крупных состояний стремятся воздействовать на государство и извлекают ренту в форме разнообразных льгот и привилегий, которыми оно их наделяет (с. 156). В результате остается неясным: что же все-таки служит главным источником «неоправданного» экономического неравенства – рынок, как не устают повторять авторы, или этот анти-рыночный государственный интервенционизм? В данном контексте, наверное, нелишне будет напомнить, что сжатие глобального неравенства вследствие быстрого роста доходов в Китае и Индии было достигнуто не за счет конфискационного налогообложения и усиления контроля государства за экономикой, а прямо противоположным путем.

12. Нормативные аспекты. Изложение в работе К. Джомо и В. Попова строится исходя из неявной презумпции, что «экономическое неравенство (и тем более его рост) – это плохо по определению». Авторы с самого начала настойчиво пытаются внедрить эту установку в сознание читателя, хотя в действительности ничего самоочевидного в ней нет и далеко не все ее разделяют (см. ниже). Имплицитно предполагается также, что по поводу понятия «справедливости» (в данном случае – справедливости неравенства) существует всеобщее согласие, но это тоже далеко не так. Справедливость — крайне неоднозначное, размытое понятие, в которое разные люди вкладывают разный смысл.

В работе много рассуждений о «пороговых значениях неравенства», о «критическом (оптимальном, допустимом) уровне неравенства», об «оптимальном распределении доходов», о «справедливом распределении доходов», о «нежелательных тенденциях изменения неравенства» и т.д. (с. 146, с. 151) — хотя вопреки обещаниям, которые даются вначале, авторы так и не поясняют, что же представляют собой эти «критические уровни» и каковы критерии их «оптимальности» («оптимальности» — для кого, для чего?). Ясно только, что вместе со многими другими современными экономистами они уверены, что в восприятии людей сами масштабы неравенства как таковые должны представать как справедливые либо несправедливые. Однако откуда берется такая уверенность, читателю остается неизвестным.

Как показывает опыт, одно и то же неравенство оценивается людьми как справедливое или несправедливое, приемлемое или неприемлемое прежде всего в зависимости от его происхождения (способа получения богатства). В самой комментируемой работе содержится выразительный пример, касающийся доходов самых богатых людей разных стран, включая США и Россию (с. 149): но если большинство американцев наверняка сочли бы доходы и богатство, имеющиеся у самого богатого человека США Б. Гейтса, «справедливыми», то большинство россиян наверняка сочли бы доходы и богатство, имевшиеся в свое время у самого богатого человека России М. Ходорковского, «несправедливыми». Причина? Различия в источниках получения. Предметом оценки большинства людей являются вовсе не масштабы неравенства, а механизмы его возникновения. В этом смысле неравенство неравенству рознь. Высокие доходы, увеличивающие неравенство (например, А. Пугачевой или С. Джобса), не вызывают негативной реакции, если они получены, как выражался Ф. Хайек, при соблюдении «правил справедливого поведения». Однако доходы, полученные нечестным путем (скажем, в результате кражи), вызывают осуждение, даже если они уменьшают неравенство.

Рискну высказать предположение, что чисто количественный подход к оценке нормативной приемлемости неравенства – это детище экономистов. Поскольку в их распоряжении нет статистических данных, которые позволяли бы отделить «честные» способы получения богатства от «нечестных», они идут более простым путем, предпочитая судить о справедливости/несправедливости неравенства исходя исключительно из его масштабов. Через средства массовой информации такой подход начал постепенно проникать в сознание сначала интеллектуалов, а затем и широкой публики, так что не исключено, что через какое-то время им может оказаться заражено и все общество. Если это произойдет, то на экономистов ляжет ответственность за возбуждение в нем одного из сильнейших анти-социальных чувств – чувства зависти.

Д. Аджемоглу и Д. Робинсон приводят выразительный пример, как рискованно видеть в неравенстве как таковом интегральный показатель справедливости (Acemoglu, Robinson, 2015). Они напоминают, что ЮАР при системе апартеида отличалась очень низким коэффициентом Джини по доходам, который затем резко вырос, когда та рухнула. Означает ли это, что система апартеида была намного более «справедливой», чем нынешнее социальное устройство ЮАР? Список подобных вопросов легко продолжить. К. Джомо и В. Попов не скрывают своего восхищения социалистическими странами, где коэффициент Джини оценивался всего в 20-30% (с. 147). Готовы ли они сделать отсюда вывод, что жизнь в сталинском СССР или маоистском Китае была предпочтительнее, чем в современных западных обществах, где он гораздо выше? В США коэффициент Джини по доходам в настоящее время больше, чем в Испании или Италии, а также чем в Афганистане, Пакистане или Бангладеш. Можно ли на этом основании утверждать, что из всех названных стран самое «несправедливое» общество существует в США?

Приведенные примеры ясно показывают, что с нормативной точки зрения неравенство – это псевдопроблема (в том смысле, что оно никогда не является проблемой само по себе). Само собой разумеется, что оно может быть симптомом каких-то иных серьезных проблем, но это уже совсем другая история. И именно потому, что болезни не лечатся устранением симптомов, сокращение дифференциации в доходах не может быть самоцелью: усилия общества должны направляться на решение глубинных проблем, которые могут за ней стоять и ее порождать. С этой точки зрения «специальная политика, направленная на сдерживание роста доходного неравенства» (с. 151), за которую выступают К. Джомо и П. Попов, представляется контрпродуктивной по определению.

13. Логика перераспределения. Извилистая логика сторонников «специальной политики, направленной на сокращение неравенства», была детально проанализирована в недавней публикации Дж. Кокрейна (Cochrane, 2014) (в ее основе – его выступление в 2014 г. на Конференции по неравенству, посвященной памяти Г. Беккера). Из его реконструкции становится хорошо видно, как устроено мышление тех, кто для борьбы с неравенством выступает с предложениями конфискационных налогов и усиления государственного контроля за экономикой, и поэтому я остановлюсь на ней поподробнее. По наблюдениям Дж. Кокрейна, большинство из тех, кто так думает (П. Кругман, Дж. Стиглиц, Т. Пикетти и др.), вовсе не считают, что проблемой является неравенство как таковое, но озабочены его возможными отрицательными последствиями. Какими? Ответы на этот вопрос даются самые противоречивые.

С одной стороны, доказывается, что в условиях высокого неравенства низшие классы начинают слепо подражать потребительскому поведению высших (по принципу «быть не хуже Джонсов») и жить не по средствам, из-за чего залезают в неоплатные долги. (По словам Дж. Стиглица, эффект неравенства в том, что касается изменения образа жизни людей, надежно установлен.) Проблемой, таким образом, объявляется недосбережение из-за избыточного потребления низкодоходных групп. Но следует ли отсюда, что единственный способ научить эти группы жить экономно и не влезать в долги, единственное средство подтолкнуть их к тому, чтобы активнее сберегать, – это резкое повышение налогов на богатых (дабы не вводить низшие классы во искушение)? Не существует ли каких-либо более простых и прямых путей решения этой проблемы? Не вполне понятно также, каким образом, например, приобретение миллиардерами в собственность личных яхт или самолетов может вызывать у людей с невысоким достатком подражание в потребительском поведении.

С другой стороны утверждается, что в условиях высокого неравенства богатые начинают сберегать слишком много[17]. В таком случае проблема усматривается уже не в слишком высоком, а в слишком низком уровне потребления: из-за избытка сбережений у высокодоходных групп совокупный спрос оказывается недостаточным; вследствие его недостаточности долговременный рост затухает, и экономика скатывается в «вековую стагнацию». Соответственно перераспределение доходов от богатых к бедным преподносится как способ преодоления чрезмерно высокой склонности к сбережениям. Но разве стандартные кейнсианские меры денежной и фискальной политики по стимулированию совокупного спроса недостаточны, чтобы справиться с этой проблемой?

Однако наибольшей популярностью, по-видимому, пользуется аргумент, согласно которому снижение неравенства необходимо для того, чтобы не допустить нарастания политической нестабильности: отказ от перераспределения богатства мирным путем грозит его насильственным перераспределением через революционные потрясения. По мнению Дж. Кокрейна, подобные лобовые умозаключения – не более чем пример любительской политологии (Cochrane, 2014). В современных обществах революции разжигают не бедняки, а интеллектуалы (как правило, выходцы из средних и высших слоев), заражающие своими идеями более широкие слои общества. (По этому поводу Дж. Кокрейн саркастически замечает, что на ферме Т. Джефферсона царило ужасающее неравенство, но у истоков Американской революции стоял все-таки он, а не принадлежавшие ему рабы.) Напомним (см. выше, сноска 11), что аргументация К. Джомо и В. Попова также дает сбой в этом пункте: с одной стороны, нас предостерегают, что увеличение неравенства чревато ростом социальной напряженности, но, с другой, констатируют, что несмотря на его углубление никакого нарастания протестных настроений в последние десятилетия почему-то не наблюдалось.

Как полагает Дж. Кокрейн, в конечном счете за всем этими уклончивыми аргументами скрывается одна и та же общая установка: убеждение, что слишком большие деньги коррумпируют политику и что для ее очищения их должно быть меньше[18]. Конечно, никто не станет возражать, что предоставление льгот и привилегий экономически наиболее состоятельным и политически наиболее влиятельным группам – реальная проблема (возможно даже, самая главная проблема любого общества). Но может ли быть ответом на нее дальнейшее разрастание государства, которое само эти льготы и привилегии раздает? Дж. Кокрейну видится здесь явное отсутствие логики (Cochrane, 2014). (Опыт, например, показывает, что конфискационное налогообложение высокодоходных групп лишь еще сильнее подогревает спрос на услуги лоббистов и юристов, на поиск всевозможных законодательных лазеек и т.д., короче – еще больше активизирует рентоориентированное поведение.)

В данном вопросе он выделяет две противоположных позиции: условно — «позицию Стиглица» и «позицию Стиглера». Если говорить упрощенно, то первая исходит из того, что богатство – это главная детерминанта политической власти, тогда как вторая из того, что политическая власть – это главная детерминанта богатства. В первом случае предполагается, что усиление государства позволит сделать его менее зависимым от экономически и политически влиятельных групп, во втором – что сужение сферы его деятельности ограничит возможности получения через него этими группами льгот и привилегий. Для тех, кто стоит на «позиции Стиглера», важно, имеем мы дело с честно или нечестно заработанным богатством. Для тех, кто стоит на «позиции Стиглица», это по большому счету неважно, потому что даже честно заработанное богатство все равно способно так или иначе влиять на политическую власть.

Сам Дж. Кокрейн убежден в бесперспективности попыток истребить «кронизм» и погоню за извлечением ренты с помощью конфискационных налогов и дальнейшего усиления государственного контроля за экономикой. Сторонники подобной политики, отмечает он, используют разговоры о неравенстве для того, чтобы скрыть за ними ее прошлые провалы, когда вместо того, чтобы вести к урезанию разнообразных преференций, предоставляемых государством, она вела лишь к их разрастанию. Не на борьбу с неравенством, а на обеспечение экономического процветания – вот на что должно быть направлено внимание общества (Cochrane, 2014).

Анализ, предложенный Дж. Кокрейном (независимо от того, убеждает он кого-то или нет), полезен тем, что четко обозначает ключевую нормативную развилку в спорах о неравенстве: какая картина мира более правдоподобна – стоящая за «позицией Стиглица» или стоящая за «позицией Стиглера»?

* * *

Как я упоминал в начале своих заметок, описание проблемы экономического неравенства, предложенное К. Джомо и В. Поповым, представляется мне не только упрощенным, но и тенденциозным, во многом мотивированным нормативными пристрастиями авторов. Основания, по которым я прихожу к такому выводу, надеюсь, ясны. Д. МакКлоски, откликаясь на «Капитал в XXI веке» Т. Пикетти, среди прочего отмечала, что основу социальной философии этой книги составляет «узкая этика зависти» (McCloskey, 2015). Мне кажется, подобная характеристика вполне приложима и к нормативным представлениям авторов комментируемой работы.

Литература

- Джомо К.C., Попов В.В. (2016) Долгосрочные тенденции в распределении доходов // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3. С. 146-160.

- Капелюшников Р.И. (2009) Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии // Вопросы экономики. 2009. № 4. С. 59–79.

- Капелюшников Р.И. (2014)Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // Вопросы экономики. №.3. С. 36-61.

- Любимов И.Л. (2016) Неравенство и экономический рост: теоретические аспекты зависимости. М.: РАНХГИС. (Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2768662)

- Acemoglu D., Robinson J.A. (2015) The Rise and Decline of General Laws of Capitalism// Journal of Economic Perspectives. Vol. 29. No. 1. P. 3–28.

- Alesina A., Rodrik D. (1994) Distributive Politics and Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. Vol. 109. No. 2. P. 65-90.

- Alvaredo F. (2011) Inequality over the Past Century // Finance and Development. September. P. 28-29.

- Anderson R. (2007) How Well Do Wages Follow Productivity Growth? // Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Synopses. No. 7. P. 1.

- Armenter R. (2015) A Bit of a Miracle No More: The Decline of the Labor Share // Federal Reserve Bank of Philadelphia Research Department Business Review. No. 3. P. 1-9.

- Attanasio O.P., Pistaferri L. (2016) Consumption Inequality// Journal of Economic Perspectives. Vol. 30. No. 2. P. 3–28.

- Atkinson A.B. (2015) Inequality: What Can Be Done? Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Atkinson A.B., Morelli S. (2014) Chartbook of Economic Inequality (http://www.chartbookofeconomicinequality.com/)

- Auerbach A.J., Kotlikoff L.J., Koehler D. (2016) U.S. Inequality, Fiscal Progressivity, and Work Disincentives: An Intragenerational Accounting (http://www.kotlikoff.net/node/541)

- Benaabdelaali W., Hanchane S., Kamal. A. (2012) A New Data Set of Educational Inequality in The World, 1950–2010 / J. A. Bishop, R. Salas (ed.) Inequality, Mobility and Segregation: Essays in Honor of Jacques Silber. Howard House: Emerald Group Publishing Limited. Research on Economic Inequality. Vol. 20. Ch. 13.

- Berman Y., Ben-Jacob E., Shapira Y. (2016) The Dynamics of Wealth Inequality and the Effect of Income Distribution // PLoS ONE. Vol. 11. No. 4. (Available at: e0154196. doi:10.1371/journal.pone.0154196)

- Bjorklund A. (1993) A Comparison of Actual Distributions of Actual and Lifetime Incomes: Sweden 1951–1989 // Review of Income and Wealth. Vol. 39. No. 4. P. 377–386.

- Bonnet O., Bono P.-H., Chapelle G.C., Wasmer E. (2014) Capital is Not Back: A Comment on Thomas Piketty’s «Capital in the 21st Century». Sciences Po Economics Discussion Papers. Discussion paper 2014-07.

- Bowlus A., Robin J.M. (2012) An International Comparison of Lifetime Inequality: How Continental Europe Resembles North America // Journal of the European Economic Association. Vol. 10. No. 6. P. 1236–1262.

- Brueckner M., Lederman D. (2015) Effects of Income Inequality on Aggregate Output Policy. Washington: World Bank. Research Working Paper No. 7317.

- Budria S., Diaz-Gimenez J., Quadrini V., Rios-Rull J. V. (2002) New Facts on the Distributions of Earnings, Income and Wealth in the US // Federal Reserve Bank Minneapolis Quarterly Review. Vol. 26. No. 3. P. 2–35.

- Cochrane J. (2014) Why and How We Care About Inequality. Grumpy Economist. John Cochrane’s blog. (http://johnhcochrane.blogspot.ru/2014/09/why-and-how-we-care-about-inequality.html)

- Congressional Budget Office. (2014) Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2011. Washington: Congressional Budget Office.

- de Rugy V. (2016) Contrary to White House Claim, Compensation Has Been in Line with Productivity (http://mercatus.org/publication/contrary-white-house-claim-compensation-has-been-line-productivity).

- Dworkin R. (2000) Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality. Cambridge (MA): Harvard University Press.

- Feldstein M. (2008) Did Wages Reflect Growth in Productivity? // Journal of Policy Modeling. Vol. 30. No. 4. P. 591–594.

- Friedman M. Discussion (1939) / Studies in Income and Wealth. Cambridge, Massachusetts: NBER. Vol. 3. P. 129-141.

- Gimpelson V., Triesman D. (2015) Misperceiving Inequality. Cambridge (Mass.): NBER. NBER Working Paper 21174.

- Goldin С., Katz L. F. (2008) The Race between Education and Technology. Harvard: Harvard University Press.

- Halter D., Oechslin M., Zweimuller J. (2014) Inequality and Growth: the Neglected Time Dimension // Journal of Economic Growth. Vol. 19. No. 1. P. 81-104.

- Jones C. I. (2015) Pareto and Piketty: The Macroeconomics of Top Income and Wealth Inequality // Journal of Economic Perspectives. Vol. 29. No. 1. P. 29–46.

- Kaplan S.N., Rauh J. (2013) It’s the Market: The Broad-Based Rise in the Return to Top Talent // Journal of Economic Perspectives. Vol. 27. No. 3. P. 35–56.

- Katz L.F., Murphy K.M. (1992). Changes in Relative Wages 1963–1987: Supply and Demand Factors //Quarterly Journal of Economics. Vol. 107. No. 1. P. 35–78.

- Keister L.A. (2000) Wealth in America: Trends in Wealth Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

- Kopczuk W. (2015) What Do We Know about the Evolution of Top Wealth Shares in the United States? // Journal of Economic Perspectives. Vol. 29. No. 1. P. 47–66.

- Krueger D., Perri F. (2006) Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality? Evidence and Theory // Review ofEconomic Studies. Vol. 73. No. 1. P. 163–193.

- Kuznets S. (1955) Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. Vol. 45. No. 1. P. 1–28.

- McCloskey D.N. (2014) Measured, Unmeasured, Mismeasured, and Unjustified Pessimism: A Review Essay of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. Vol. 7. No. 2. P. 73-115.

- Magness P.W., Murphy R.P. (2015) Challenging the Empirical Contribution of Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century // Journal of Private Enterprise. Vol. 30. No. 1. P. 1-34.

- The Major Trends in U.S. Income Inequality Since 1947. (2013) Political Calculations. (http://finance.townhall.com/columnists/politicalcalculations/2013/12/05/the-major-trends-in-us-income-inequality-since-1947-n1757626/page/full)

- Milanovic B. (2012) Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now. An Overview. Washington: World Bank. Policy Research Working Paper No. 6259.

- Milanovic M. (2016) Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Perry M.J. (2016) New BLS Data Show that for All ‘Chief Executives,’ the ‘Average CEO-to-Average Worker Pay Ratio’ is Less than 5-to-1. (http://www.aei.org/publication/new-bls-data-show-that-for-all-chief-executives-the-average-ceo-to-average-worker-pay-ratio-is-less-than-5-to-1/)

- Piketty T. (2014) Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.

- Piketty T., Saez E. Income and Wage Inequality in the United States, 1913–2002 / A.B. Atkinson, T. Piketty, eds. Top Incomes: A Global Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2010.

- Rognlie M. (2015) Deciphering the Fall and Rise in the Net Capital Share: Accumulation or Scarcity? // Brookings Papers on Economic Activity. No. 1. P. 1-54.

- Rosen S. (1981) The Economics of Superstars // American Economic Review. Vol. 71. No. 5. P. 845–58.

- Saez E., Zucman G. (2015) Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data. Cambridge (Mass.): NBER. NBER Working Paper 20625.

- Sherk J. (2016) Workers’ Compensation: Growing Along with Productivity (http://www.heritage.org/research/reports/2016/05/workers-compensation-growing-along-with-productivity)

- US Bureau of Labor Statistics. (2015) Occupational Employment and Wages, May 2015. 11-1011 Chief Executives. (http://www.bls.gov/oes/current/oes111011.htm)

- Zucman G. (2016) Global Inequality and Growth: The Interplay between Inequality and Growth (http://gabriel-zucman.eu/files/econ133/2016/Econ133_Lecture8.pdf)

[1] Капелюшников Ростислав Исаакович — главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, члена-корреспондент РАН.

[2] В дальнейшем при цитировании этой работы для краткости будут приводиться только номера страниц без указания самого источника.

[3] Одна из причин, почему неравенство в распределении богатства всегда превосходит неравенство в распределении доходов, заключается в том, что оценки богатства отражают владение только материальными активами и не учитывают владение нематериальными активами (человеческим капиталом).

[4] Различия в уровнях благосостояния зависят также от неравенства в распределении времени досуга. В США за последние десятилетия прирост часов досуга у низкодоходных групп был значительно больше, чем у высокодоходных (Attanasio, Pistaferri, 2016).

[5] Картина с динамикой другого показателя неравенства – коэффициента Джини – оказывается еще более пестрой (Atkinson, Morelli, 2014). В США коэффициент Джини по доходам достигал 50% в 1930-е гг., снизился до 40% во время Второй мировой войны, колебался вкруг этого уровня до начала 1980-х гг. и вырос до примерно 45% к настоящему времени. Великобритания: довоенный период — 45%, период войны – 35%, 1970-е годы — 25%, настоящее время — возврат на уровень 35%. Германия: снижение с 30% в 1950-е гг. до 25% в 1970-е гг. с постепенным приближением к отметке 30% в настоящее время. Дания: резкое снижение с 50% в конце 1940-х гг. до 35% в настоящее время. Италия: снижение с 50% в 1900 г. до 30% в 1990 г. с последующим повышением до 35%. Нидерланды: снижение с 40% в 1960-е гг. до 35% в 1970-е гг. с последующей стабилизацией. Финляндия: начало 1960-х гг. – 30%, середина 1970-х гг. – снижение до 20%, возвратный рост до 25% к началу 2010-х гг. Франция: почти монотонное снижение с 40% в середине 1950-х гг. до 30% в настоящее время. Швеция: в начале 1950-х гг. – примерно 30%, падение до 20% к концу 1980-х гг., возвратный рост почти до 30% в настоящее время. Япония: минимальный рост с 37% в начале 1960-х гг. до 40% в настоящее время. (Оценки непригодны для межстрановых сопоставлений, так как рассчитывались исходя из разных определений дохода.)

[6] Следует оговориться, что альтернативные оценки, рассчитываемые и публикуемые Бюджетным управлением Конгресса США, показывают рост неравенства в доходах в расчете на одного члена домохозяйства (Congressional Budget Office, 2014).

[7] Любопытно, что М. Фридмен еще в конце 1930-х годов подверг метод капитализации сокрушительной критике (Friedman, 1939). По его мнению, такой метод измерения богатства обладает настолько фатальными неустранимыми недостатками, что оценки, полученные с его помощью, просто не имеют смысла.

[8] Это напоминает концепцию Т. Пикетти, согласно которой период 1930-1970-х годов следует считать аномалией в истории капитализма: только из-за уникального стечения обстоятельств — войн, экономических кризисов, политических потрясений – неравенство в этот период резко пошло вниз (Piketty, 2014). Однако последовавшая за тем стабилизация привела к тому, что капитализм стал возвращаться к «естественному» для него уровню неравенства.

[9] Все это очень плохо вяжется с идеей «патримониального капитализма» Т. Пикетти (о ней кратко упоминается в статье К. Джомо и В. Попова), согласно которой в составе верхнего 1% непрерывно должна возрастать доля богатых наследников, выступающих в роли рантье (Piketty, 2014).