Оперативники начали отслеживать ее путь по району. И увидели, что она в одном месте зашла в переулок, а из переулка вышла уже как бы совершенно другая женщина. Дама с черными волосами, в темных брюках и блузке преобразилась в светловолосую женщину в юбке. Зачем такой маскарад? По видеозаписям с десятков камер наблюдения оперативники восстановили путь подозрительной незнакомки. Было изучено более 450 видеозаписей, каждая длительностью от 10 минут до часа.

Установили, что эта женщина — Лилия Войтюховская, социальный работник Иды Борисовны, уволившаяся пять лет назад. Шестидесяти девяти лет. Предприимчивая, активная, легко входящая в доверие. Ида Борисовна называла ее не иначе как Лилечка Васильевна.

Подозреваемая на допросах была спокойна и собрана. Была уверена: фокус с переодеванием сработал и следователи никогда в жизни не докажут, что на видео именно она. Она надела парик, большие очки и просторную одежду, которая скрывает фигуру, сменила обувь. Но как бы тщательно ни маскировался преступник, эксперты всегда найдут способ сорвать с него маску.

В этот раз криминалистам предстояло провести довольно редкую и непростую экспертизу, основанную на точных математических расчетах. Это идентификация по функционально-динамическим признакам внешности, или в просторечье — по походке.

По словам Вадима Смехнова, старшего следователя-криминалиста Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, походка человека, выработанная с годами, становится уникальной для каждого человека, и содержит целый ряд значимых элементов, которые используются криминалистами в процессе идентификации. Имеет значение, например, длина шага, угол разворота стопы, высота подъема руки при отведении ее назад и вперед. И много других особенностей, которые можно рассчитать и представить в числовом виде.

Изучение походки, особенностей одежды и поведения подозреваемой на видеозаписях выявило ряд интересных деталей, которые рассказали следователю и криминалистам практически всё, что им нужно было знать…

«А я скажу — выбили показания»…

Преступники испокон веков пытаются обмануть тех, кто их ловит. Грим, переодевания, маски, нарисованные шрамы и татуировки — чего только они не придумывают, чтобы сбить со следа правоохранителей. Чаще всего уловки легко разоблачаются. Но бывают и те, кого действительно непросто поймать, чью вину непросто доказать. Тогда на помощь следствию приходят нестандартные решения и творческий подход.

По словам Романа Широбокова, первого замруководителя СУ СК России по Удмуртской Республике, «криминалистика — наука здравого смысла». Это профессиональная компетентность, обязательная живость характера, умение мыслить не в двух измерениях, а в трех и больше. И в любом случае, это сострадание к людям.

Иногда хватает одной или нескольких небольших несостыковок, чтобы стало ясно: вот он, виновный

Девочку Алену из поселка Шаркан в Удмуртии искали несколько дней. Следователи, поисковые отряды, родители, соседи… Девочка должна была вернуться из летнего лагеря, но по пути домой бесследно исчезла. За информацию об Алене объявили вознаграждение — тысячу рублей. В милицию пришел местный житель Варламов и сказал, что ему приснилось место ужасного происшествия: девочка была изнасилована и задушена. Сновидение подтвердилось, мужчине выплатили обещанные деньги. Но «пророческий сон» сделал его основным подозреваемым. На одном из допросов он и впрямь признался. Но кроме слов иных доказательств вины практически не было.

На суде Варламов отказался от своих показаний, заявил, что они были даны под давлением сотрудников милиции. Суд его реабилитировал, ему была даже назначена компенсация за незаконные действия правоохранительных органов по задержанию, аресту, содержанию под стражей. Уголовное дело было приостановлено.

Вопреки расхожему мнению, следователи и криминалисты не забывают о нераскрытых делах — «глухарях». Специально созданные при Следственном комитете аналитические группы периодически заново рассматривают такие дела. Появлялись новые экспертные возможности, в частности — молекулярно-генетические экспертизы, экспертизы запаховых следов. Преступления, которые касаются человеческих связей, тоже подвержены изменениям: у кого-то между собой изменились отношения, кто-то захотел дать показания…

Так в фокусе внимания следователей вновь оказалось дело Варламова. Тщательно перепроверив все обстоятельства, следователи обнаружили, что в деле не хватает допроса одной свидетельницы — подруги Алены, с которой та вышла из летнего лагеря. Девушка рассказала, что в тот день она около дома культуры встретилась с мужчиной, который показался ей подозрительным, испугалась и пошла другой дорогой. Но увидела, как этот мужчина вслед за ее подругой стал спускаться вниз по лестнице.

Позже выяснится: Варламов был знаком с отцом Алены. Девочка тоже знала его, и потому не испугалась. А подруга подождала Алену и, не дождавшись, пошла по шоссе домой. Но, когда шла, слышала крик и, вернувшись домой, рассказала об этом. Следователи опасались, что прошло слишком много времени, чтобы девушка смогла опознать незнакомца. Но она уверенно опознала тогдашнего встречного.

Варламова вновь вызвали на допрос. Он долго отпирался, но в какой-то момент заявил: «Давайте честно скажем, вы знаете, что я это совершил, я знаю, что я это совершил, но тут ведь вопрос — как вы это доказывать будете? Тогда ребята покрепче и посуровей вас были, а у них ничего не вышло. Да и на вас-то дело не заканчивается, потом пойдем к прокурору, потом пойдем в суд, а там я обязательно скажу, что вы просто выбили из меня эти показания, а у вас ничего другого-то нет на меня».

Человек с глазами демона

Поначалу казалось, признается Роман Широбоков, что так оно и случится. Обратились в суд с арестом подозреваемого. Суд не счел возможным принять опознание убедительным доказательством по причине, что подруга погибшей была тогда еще ребенком. Варламов торжествовал, он уверовал снова в свою недосягаемость и насмехался над следствием. Кто-то из следователей даже заметил, что Варламов просто упивается всем происходящим.

Решили использовать это обстоятельство — эмоциональное состояние человека в момент дачи им показаний. Обсудили вопрос с экспертами и психологами. Надо дать ему возможность реализовать свое самолюбие и самоутверждение!

Попросили девушку-журналистку взять у Варламова интервью о его жизни в целом. И он с радостью согласился. Никто даже не ожидал, что подозреваемый будет настолько откровенен…

— Я просто сидела и слушала, — рассказывает Ольга Чураева из городской телекомпании Ижевска. — А потом, когда время спустя я переваривала все внутри себя и это все всплывало, вся эта жуть, что он рассказал, я больше никогда не отсматривала материал, потому что не хочу впускать этого человека в свою жизнь…

— Когда она крикнула, я ей рот перекрыл, — с упоением вещал Варламов. — Потом дрыгаться она начала, пока я до ивняка шел… Примерно от лестницы до ивняка, ну, посередине пути, по центру где-то. Она ногами… Там туфелька как раз у нее упала, было.

Спокойно, подчас даже со смешками, смакуя подробности, Рудольф Варламов рассказал, как он схватил девочку, протащил ее под перилами и унес в кустарник. Где изнасиловал и убил. Знал, что иначе она все расскажет. До родителей дойдет, до милиции, она покажет конкретно пальцем. Жалко — не жалко, не было даже мысли о жалости.

— У него такие специфические глаза, — рассказывает Ольга Чураева. — С демоном внутри. Даже не веришь, что в таком маленьком теле, он же невысокий, такой сухонький, умещается столько самомнения о себе, что для него убить — это как нам за хлебом сходить…

Убийца настолько увлекся неожиданной славой, что даже поехал со съемочной группой на место происшествия и показал, что и как происходило. Запись интервью была отправлена на комплексную психолого-психиатрическую, сексологическую судебную экспертизу.

Во время подобных экспертиз исследуются и личность подэкспертного, и его поведение по время видеозаписи. Важна каждая мелочь — мимика, жесты, взгляды, выражение лица, используемые слова, поза…

По словам Станислава Берестова, замруководителя отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртской Республике, эксперты дали заключение, что Варламов представляет опасность для общества, поскольку в моменты полового влечения к несовершеннолетним им овладевает чувство, что если он не реализует эти свои потребности, то просто умрет.

Заключение экспертов было приобщено к делу и вместе с другими материалами передано в суд. Там были такие подробности о жизни, о его сексуальных наклонностях, о том, каким образом формировалось его влечение к малолетним, которых не выдумаешь. Он рассказал подробности, о которых никто раньше не знал. Верховный суд в этих условиях смог вынести приговор и приговорил его к 15-ти годам строгого режима.

Коварный оборотень

Идеальных преступлений не бывает. Иногда хватает одной или нескольких небольших несостыковок, чтобы стало ясно: вот он, виновный. Хотя заметить эти мелкие несоответствия бывает ох как непросто! Сложнее всего следователям и экспертам работать тогда, когда подозреваемый сам знаком с методами ведения расследования.

Следователь-криминалист Следственного комитета РФ Сергей Черников столкнулся именно с таким преступлением. Подозреваемый являлся бывшим сотрудником правоохранительной системы, и это позволяло ему вести себя не просто уверенно, а даже нагло. Он знал методики проведения следственных действий и старался им противодействовать.

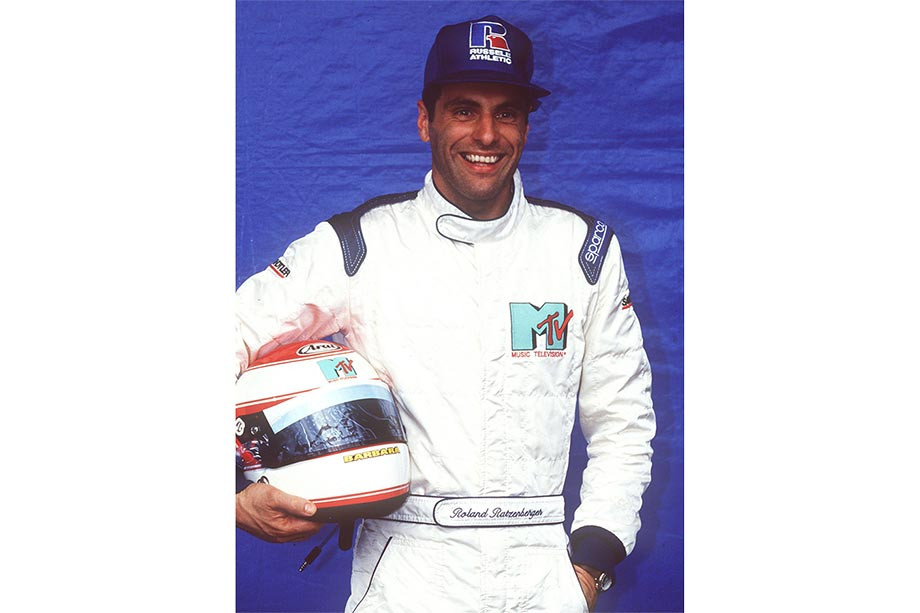

В сентябре грибники в лесополосе неподалеку от села Брянцево Орловской области наткнулись на человеческие останки. Труп пролежал два месяца, температура была под 40, установить кто это — непросто. Первый осмотр показал: погибшая — молодая женщина. И она была жестоко убита.

Направили запросы в регионы. От коллег из Курской области пришел ответ, что у них два месяца назад пропала девушка Настя Рудниченко, которая по общим приметам совпадала с найденными останками.

В день исчезновения она вышла погулять с любимой собачкой Тигрушей, которую ей подарили на Новый год, и не вернулась.

Замруководителя Орловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области Павел Ермаков обобщил показания свидетелей: люди видели, как в тот вечер девушка садилась в фургончик местного жителя Павла и его брата. Но братья уверяли, что подвезли Настю по пути, и она ушла, а они вернулись домой.

Следователи и криминалисты собирали сведения по крупицам. Было установлено, что домой отправился лишь один из братьев, а второй, Павел, соврал. Запрошенные у операторов сотовой связи данные показали: его автомобиль начал двигаться по направлению в соседний район и в момент совершения преступления находился как раз на месте обнаружения трупа. Павел — многодетный отец и бывший сотрудник правоохранительных органов, был задержан для допроса. Вину он отрицал и активно противодействовал следствию, то вызывал «скорую помощь», то заявлял бесконечные жалобы и отводы.

Следователи и криминалисты старались не упустить ни малейшей детали. Осматривая машину, обратили внимание, что один из задних фонарей разбит и одного осколка не хватает. Нашли в грузовом отсеке фрагменты волос. Рядом с трупом был обнаружен кусочек пластмассы, как оказалось — недостающая часть разбитого фонаря. А метрах в десяти лежал череп собаки, которая, как и ее хозяйка, погибла от удара тупым предметом по голове. Как показали экспертизы, волосы, найденные в машине и в гараже, принадлежали именно Насте. Кроме того, и в машине, и в лесополосе обнаружили собачью шерсть.

Все собранные доказательства подтверждали: убийца — Павел. Было проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, подтвердившее его причастность к совершению преступления. Нашелся свидетель, который слышал крики о помощи и видел автомобиль, уезжавший оттуда.

Были свидетели, утверждавшие: за показания им угрожали расправой. Поэтому им было разрешено не являться в суд. Один из них показал: «Я был госпитализирован в ту же палату, где лежал Павел, и слышал его разговор. После фразы Павла: «Молоток с волосами они не найдут», его собеседник сказал: «Говори, что девчонка пересела в другую машину».

На суде защита подозреваемого пыталась ставить под сомнение всё — от результатов экспертиз до показаний свидетелей и личности погибшей. Отец Насти не пережил горя — умер, не дождавшись приговора. Мать не смогла жить в городе, уехала в деревню и в один из дней тоже не проснулась, как и отец…

Убийца оспаривал приговор вплоть до Верховного суда. Но ни одна из инстанций, несмотря на наличие у него смягчающих обстоятельств (у Павла на иждивении было трое малолетних детей), не снизила наказание и оставила ему максимально возможный срок — 14 лет 5 месяцев. Родные Насти решили не разлучать ее с верным другом и захоронили «Тигрушу», не оставившую свою хозяйку до последней минуты, поблизости.

Расплата настигнет неотвратимо

Порой кажется, что следователи и эксперты чрезмерно дотошны и придирчивы к мелочам. Но именно это внимание к крохотным деталям зачастую позволяет добраться до истины и добиться наказания преступника. Именно скрупулезность правоохранителей помогла раскрыть убийство профессора ВГИКа Иды Шур.

Следователь по особо важным делам СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве Елена Королева сама прошла весь путь преступницы. Допрос длился с перерывами около восьми часов. Выяснилось, что часть пути та проехала на такси. Причем ловила машину по старинке — не пользуясь приложением, чтобы не оставить своих данных в сети. Но именно поэтому водитель ее и запомнил.

Полностью восстановленная картина преступления выглядела так: Лилия Войтюховская, надев один костюм под другой, отправилась к Иде Борисовне. Планировала ли она убийство с самого начала? Неизвестно. Но следователи выяснили: нож, которым наносились ранения, был не из дома убитой. Причина убийства поражает. По словам Королевой, у Войтюховской однокомнатная квартира, а живет она вместе с внуком. У внука появилась девушка. И женщина решила снимать комнату, куда уходить ночевать, когда к внуку приходит подружка. Выбор пал на Иду Борисовну, но та не согласилась, и это решило ее судьбу.

Преступница использовала не только нож, принесенный с собой, но и статуэтку, которую взяла в доме жертвы, ею и била по голове. Решив, что пожилая женщина мертва, хладнокровно отодвинула ее от двери, освободив себе выход. Положила орудия убийства в пакет и вышла из квартиры. Рассчитывала, что, избавившись от парика и других улик, обезопасила себя. Присяжные вынесли вердикт — виновна. Суд приговорил Лилию Войтюховскую к десяти годам колонии. Она так и не раскаялась.

Аудио- или видеозаписи, фрагменты ткани или металла, стекла или пластмассы, кожи или костной ткани, отстрелянные гильзы или патроны, оставленные отпечатки на поверхности или запаховый след, капли крови или другие биологические материалы, а также иные вещественные доказательства, собранные следователями и криминалистами, всегда помогают восстановить обстоятельства происшедшего и изобличить преступника. Поэтому очень многие преступления прошлых лет, совершенные даже десятки лет назад, сегодня успешно раскрываются — и это благодаря не только внедрению новейших экспертных исследований и новых методик расследования, но их кропотливому труду, высокой самоотдаче и профессионализму следователей.

В общем, сколько бы веревочке ни виться, а конец у нее будет. Ведь любая, даже самая длинная нить всегда заканчивается. Также, как и самая длинная ложь…

Обратитесь к нашим экспертам за консультацией и юридической помощью в эмиграции за рубеж на ПМЖ, оформлении вида на жительство в какой-либо стране мира и открытии счетов в иностранных банках. Для записи на консультацию напишите нам письмо на электронную почту, указанную в конце статьи.

Обратитесь к нашим экспертам за консультацией и юридической помощью в эмиграции за рубеж на ПМЖ, оформлении вида на жительство в какой-либо стране мира и открытии счетов в иностранных банках. Для записи на консультацию напишите нам письмо на электронную почту, указанную в конце статьи.