14 августа 1930 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении». Эта дата считается днём победы в России над неграмотностью населения.

профессор

Игорь Михайлович Мацкевич

14 августа 1930 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении». Эта дата считается днём победы в России над неграмотностью населения.

профессор

Игорь Михайлович Мацкевич

14 августа 1934 года первая партия заключённых – 53 особо опасных преступника – доставлена на остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско, где открылась новая федеральная тюрьма, будущее место заключения Аль Капоне, Флойда Гамильтона, Элвина Карписа и других знаменитых гангстеров. Алькатрас считался самой надёжной тюрьмой в мире (на трёх узников здесь приходилось по одному охраннику, не считая снайперов, круглосуточно дежуривших на смотровых вышках).

Но однажды, несмотря на неприступные стены, скалы и ледяную океанскую воду, с острова бежали трое – и не были пойманы…

Случилось это в июне 1962 года. Некто Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины, отбывавшие срок за ограбление банка, выбрались на свободу через потайной ход, проделанный ими в стене камеры, и переправились ночью через залив на надувных матрасах. С помощью гипса, косметики и нескольких прядей волос, вынесенных из тюремной парикмахерской, преступники изготовили куклы, которые поместили вместо себя в постели, чтобы сбить с толку охранников. Исчезновение заключенных обнаружили только утром во время переклички.

Поиск беглецов продолжается по сей день. По заказу полицейского департамента Сан-Франциско фирмой «Фокс Бродкастинг» были изготовлены компьютерные фотороботы, которые дают представление о том, как выглядели бы сегодня постаревшие Моррис и Энглины, если предположить, что они ещё живы. За поимку преступников назначена премия – 1 миллион долларов США.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества

Масонов подозревали в распространении антиправительственных идей и «заговорщической деятельности». Согласно императорскому рескрипту, все военные и гражданские чиновники обязаны были давать подписку о своей непричастности к тайным обществам.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества

В послании, адресованном лично императору Павлу I, молодой человек так объяснил причины своего поступка: «Я хотел оставить моё отечество. Конечно, будут собраны обо мне сведения в С.-Петербурге. Дерзаю здесь предварительно уверить, что они не послужат мне в обвинение. Не имея никакой нужды спасаться бегством, я желал лишь укрыться от твоего правления, страшась его жестокости. Я не знал за собою вины. В уединении сельской жизни не мог я иметь ни случаев, ниже поводов оскорбить тебя; но свободный образ моих мыслей мог быть уже преступлением…» Павел I, которого письмо Карамзина изрядно позабавило, простил «диссидента» и предложил ему поступить на службу по высочайшей рекомендации. Впоследствии нарушитель границы стал известным общественным деятелем.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества

Поздравляем с днем рождения секретаря Бюро Союза Овчинникову Елизавету Олеговну!

Коллектив Союза криминалистов и криминологов желает Вам успехов, крепкого здоровья, вдохновения для достижения профессиональных вершин, новых открытий и дальнейшей плодотворной работы по развитию Союза! С праздником!

13 августа 1587 года папа римский Сикст V издал декрет, запрещающий монастырям и церковным орденам «принимать в число братьев воров, наёмных убийц, мошенников и подобных им личностей».

Постановление папы, встреченное неоднозначно католическим клиром, не было признано многими монастырями. В 1590 году после смерти Сикста V доминиканский орден обжаловал запрещение принимать преступников и добился его отмены как нарушения права убежища. В своде установлений ордена говорилось: «Великая несправедливость для святого места, если светские судьи имеют право силою извлекать ищущих убежища, а потому такое осквернение святыни недопустимо. Хотя Сикст V в борьбе с разбойниками издал такое постановление для Неаполитанского королевства, Григорий XIV опубликовал новое на радость всем благомыслящим людям». Это постановление строго запрещало светским властям посягать на человека, нашедшего приют за монастырской стеной.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

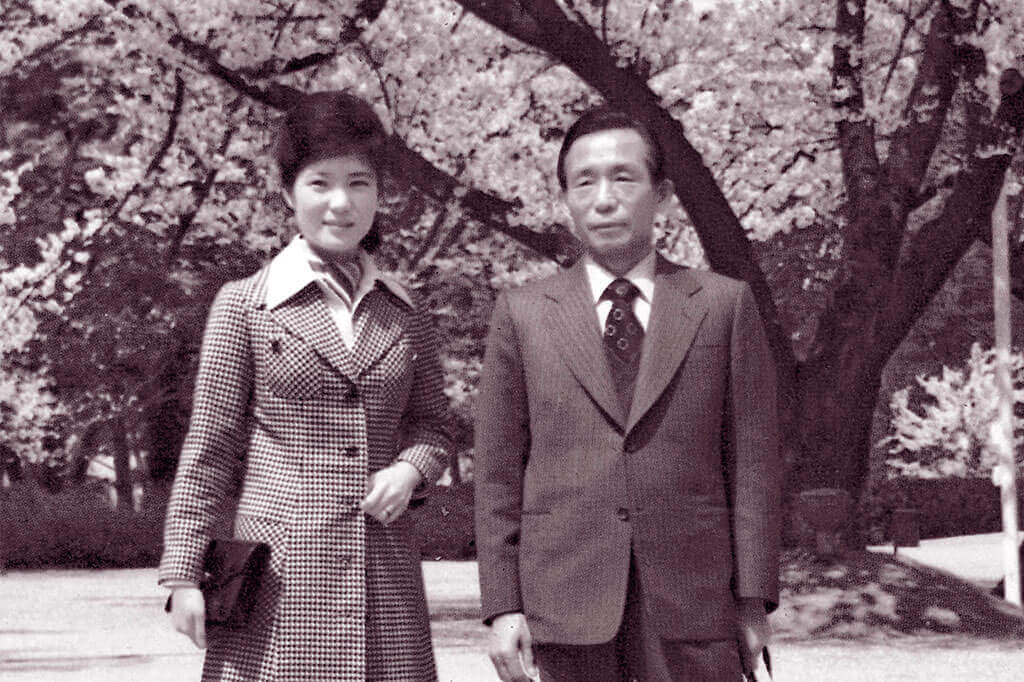

13 августа 1974 года – трагическая гибель супруги президента Южной Кореи Пак Чон Хи от пули убийцы, стрелявшего в главу государства.

По случаю Дня освобождения президент выступал с речью на торжественном собрании в Национальном театре Сеула. Неожиданно в зале поднялся шум, молодой человек неприметной внешности выбежал к сцене и открыл огонь из пистолета. Трибуна, за которой стоял Пак Чон Хи, отразила несколько пуль – одна из них попала в голову мадам Пак, сидевшей на сцене поблизости от супруга. Через шесть часов первая леди Кореи скончалась в госпитале.

Террорист, раненный ответным огнём президентской охраны, был схвачен на месте преступления. Как впоследствии выяснилось, 22-летний Мун Сё Кван, проживающий в Осаке, приехал в Южную Корею по фальшивому японскому паспорту.

Он был членом Корейского молодёжного союза – подпольной экстремистской организации, штаб-квартира которой располагалась в Японии. На судебном процессе в октябре 1974 года Мун заявил, что пытался убить президента по приказу двух северокорейских агентов, работающих в Японии. С одним из них он встретился на борту грузового корабля в Осаке, и тот сказал, что приказ отдал лично руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен.

Мун был признан виновным в покушении на президента и убийстве мадам Пак и казнён 20 декабря 1974 года.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

13 августа 1868 года в Англии над убийцей Уэллзом совершена первая в истории государства «закрытая» казнь. В этот же день в 1964 году в Англии состоялась последняя казнь через повешение (окончательно отменена в 1969 году).

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

Коллектив Союза криминалистов и криминологов поздравляет доктора юридических наук, профессора Александра Викторовича Кудимова!

Желаем Вам здоровья, вдохновения и сил для активной общественной и научной деятельности!

Образование:

— Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специальности инженер-химик-технолог;

— Высшую школу КГБ СССР;

— Аспирантуру Высшей школы КГБ СССР.

— Российский независимый Университет по специальности юрист-правовед;

— Аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

Автор ряда научных трудов. Имеет государственные награды.

Доктор юридических наук, профессор.

Общественно-политическая деятельность:

— Заместитель Председателя «Международного союза юристов»;

— Главный эксперт Московской торгово-промышленной палаты по противодействию от недружественных поглощений;

— Член управляющего Совета «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом».

Источник: https://rpcecor.ru/personal/1410-kudimov-aleksandr-viktorovich.html

Союз криминалистов и криминологов поздравляет с днем рождения кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ имени И.Канта Екатерину Васильевну Осипову!

Желаем Вам крепкого здоровья, научного и преподавательского вдохновения, успехов и новых достижений!

Для справки:

Член Правления АНО «Центр развития юридических клиник», заместитель проректора по научной работе и международным связям, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ имени И. Канта, директор юридической клиники БФУ имени И. Канта.

Источник: https://codolc.com/about/management/executive-board/11

Союз криминалистов и криминологов сердечно поздравляет с днем рождения доктора юридических наук, профессора Разгильдиева Бяшира Тагировича!

Уважаемый Бяшир Тагирович, желаем Вам дальнейшей успешной преподавательской деятельности, плодотворной научной работы, прекрасного настроения и крепкого здоровья!

Разгильдиев Бяшир Тагирович – Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор.

Разгильдиев Бяшир Тагирович – Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор.

Образование высшее юридическое: Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, специальность «юрист высшей квалификации».

В соответствии с государственным распределением в течение пяти лет работал в УВД Волгоградской области сначала в должности оперативного работника, а затем – следователя.

В 1975 г. перешел на преподавательскую работу в Высшую следственную школу МВД СССР по кафедре уголовного права. Преподавательская деятельность в Саратовской государственной юридической академии с 1998 года. С 1998 по 2007 г.г. работал в должности директора Поволжского регионального юридического института Саратовской государственной академии права.

В 1979 г. в ВНИИ МВД СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности – «Уголовное право и криминология; исполнительно-трудовое право», по теме «Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению.

В 1995 г. в Академии МВД РФ защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», по теме «Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализации».

Активно участвует в подготовке научных кадров: осуществляет научное руководство аспирантами, консультирование докторантов, оппонирование диссертаций, представленных на соискание ученых степеней кандидата и доктора юридических наук.

В период работы в Высшей школе Б.Т. Разгильдиевым опубликовано свыше 160 научных работ.

Источник: http://xn--80af5bzc.xn--p1ai/ru/dep-crimelaw/persons/item/5139-razgildiev-byashir-tagirovich

12 августа 1937 года погиб лётчик Сигизмунд Леваневский, воздушный ас, один из первых Героев Советского Союза.

На четырёхмоторном бомбардировщике «Н–209» он совершал перелёт из СССР в США через Северный полюс. Около шести часов вечера 13 августа связь с экипажем оборвалась. На поиски «Н-209» были брошены 24 самолёта и один дирижабль, но все усилия оказались тщетными. Дирижабль в итоге разбился, находившиеся на его борту спасатели погибли.

По одной из версий, в самолёте Леваневского сработало взрывное устройство.

Известно, что за два часа до отлёта к Леваневскому подошёл чекист с письменным приказом Ежова передать жене Рузвельта подарок Сталина – две шубы и банку чёрной икры. Гостинцы были упакованы в большую картонную коробку и вполне могли оказаться бомбой. Леваневский сильно рисковал, садясь за штурвал «Н-209». Сталин возражал против перелёта, считая ошибкой показывать американцам новый советский бомбардировщик. Конструктор Волховитинов в последний момент не был взят в полёт.

Через несколько лет уголовное дело по поводу исчезновения «Н-209» прекратили.

До сих пор не найдено никаких следов катастрофы.

Игорь Джохадзе. Криминальная хроника человечества.

Post Scriptum.

В четверг 12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с экипажем из 6 человек под командованием Леваневского начал полёт из Москвы через Северный полюс в город Фэрбенкс (штат Аляска). Накануне метеорологи сообщили, что погода ухудшается. Рекомендовалось отложить полет на один день, но Леваневский не захотел вылетать в пятницу 13-го числа — он был суеверен и внимательно относился к приметам. Вечером 12 августа самолет стартовал с аэродрома в Щёлково (теперь это аэродром Чкаловский). Вылет проходил при большом стечении народа и в присутствии официальных лиц в праздничной обстановке. Лишь немногие из присутствующих заметили подозрительный дымок, шедший из крайнего правого двигателя.

Около двух часов дня 13 августа экипаж самолета рапортовал в Москву о достижении Северного полюса. Всё это время полет шел в крайне тяжелых условиях, при температуре в кабине от -25 до -35 С°. Экипаж работал исключительно в кислородных масках. Внезапно через час с самолёта была получена аварийная радиограмма об отказе крайнего правого двигателя.

Вот текст этого последнего сообщения самолета Леваневского: «14 часов 32 минуты. Отказал правый крайний мотор из-за неисправности маслосистемы. Идём на трёх моторах. Высота полёта 4600 метров при сплошной облачности».

После этого связь с самолётом прервалась. В американский городок Фэрбенкс самолет Леваневского так и не прибыл. Все усилия, предпринятые для того, чтобы найти пропавший самолет, были безрезультатны.

Как и при каких обстоятельствах погиб экипаж Леваневского, до сих пор остается тайной.

По материалам интернет-ресурсов

профессор

Игорь Михайлович Мацкевич

12 августа 1961 года Совет министров ГДР по согласованию с союзниками по Организации Варшавского Договора принял постановление о сооружении пограничных заграждений на границе с Западным Берлином, и в ночь на 13 августа части Национальной народной армии ГДР приступили к его выполнению. Сначала были установлены временные заграждения, а 18 августа началось возведение бетонной стены (в некоторых местах вместо нее устанавливались металлические заборы).

До 1989 года стена перестраивалась и переоборудовалась 4 раза. Её общая длина превышала 111 км, высота достигала 3,6 м, а толщина – 1,5 м. Она была собрана из 45 тыс. бетонных блоков, закруглённых сверху, и на всём протяжении была обтянута колючей проволокой.

Вдоль стены располагались 302 вышки с часовыми и стрелками-снайперами, к охране было привлечено свыше 10 тыс. военнослужащих ГДР. Действовало 8 внутригородских КПП и 6 – между ГДР и Западным Берлином, а также несколько КПП для транзитного транспорта.

Порядок применения огнестрельного оружия на внешних границах ГДР определялся различными законами, распоряжениями и приказами. Так, приказ минобороны ГДР от октября 1961 года разрешал применение огнестрельного оружия, если «нет другой возможности для задержания лиц, явно пытающихся нарушить государственную границу ГДР». Однако приказа, обязывающего произвести выстрел на поражение, не существовало.

Режим пограничного контроля не раз менялся. В декабре 1963 года было подписано соглашение, позволявшее жителям Западного Берлина навещать на Рождество и Новый год своих родственников в столице ГДР. В 1968 году ГДР ввела паспортно-визовый режим на транзитный проезд для граждан ФРГ и Западного Берлина. После провозглашения канцлером ФРГ Вилли Брандтом «новой восточной политики» и заключения четырёхстороннего (Великобритания, СССР, США и Франция) соглашения по Западному Берлину (1971 год) власти ГДР и Западного Берлина заключили соглашения, которые давали право жителям Западного Берлина на въезд в ГДР несколько раз в год, в том числе по «семейным мотивам».

После возведения стены поток перебежчиков сократился. Тем не менее за время её существования более 5 тыс. человек бежали на Запад. Самые известные побеги были совершены через прорытые под стеной тоннели в мае 1962 года и в октябре 1964 года. В первом случае через 32-метровый тоннель, вырытый совками, ГДР покинули 12 человек. Этой акцией руководил 81-летний житель ГДР. Во втором случае 150-метровый тоннель прорыли студенты из Западного Берлина, по нему на Запад ушли 57 человек. В историю также вошли побеги на дельтаплане и по канату, протянутому между домами.

Однако неудачных попыток нелегально пересечь стену было значительно больше. В 1961–1988 годах более 100 тыс. граждан ГДР пробовали бежать через границу, а с территории Западного Берлина в столицу ГДР пытались перебраться 410 человек. В ГДР по обвинению в попытке бегства в Западный Берлин были приговорены к тюремному заключению тысячи человек. Число погибших у стены, по последним данным немецких историков, составляет 138 человек. Большинство из них были расстреляны при попытке преодолеть стену или получили смертельные травмы и ранения, другие покончили жизнь самоубийством после неудавшейся попытки или погибли в результате различных инцидентов у стены.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1555252

PostScriptum

9 ноября 1989 года Берлинская стена была разрушена митингующими гражданами ГДР и ФРГ. Полицейские ГДР не стали вмешиваться в происходящее.

Президент Союза криминалистов и криминологов

Игорь Михайлович Мацкевич

Утром 12 августа 2000 года «Курск» вышел в назначенный район для производства условного ракетного удара по кораблям «противника». Далее планировалось выполнение торпедной стрельбы по отряду боевых кораблей с применением практических торпед. В 11 часов 28 минут гидроакустик тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» зафиксировал мощный хлопок, незамедлительно доложив о нём в боевой информационный центр, на ходовой мостик и в центральный командный пункт.

Позднее Норвежский институт сейсмических исследований подтвердил данные о зафиксированных взрывах.

По истечении срока, установленного для проведения торпедной атаки, наблюдатели сообщили, что следов выстрела не обнаруживают, всплытия атомохода не наблюдается.

Крейсер «Петр Великий» совместно с отрядом кораблей проследовал через район предполагаемых действий «Курска».

Затем были отданы распоряжения об осмотре кораблями и вертолетами района возможного нахождения и всплытия «Курска», после чего дежурным силам флота был объявлен сигнал боевой тревоги. В полигон боевой подготовки вылетел противолодочный самолёт ИЛ-38 для поиска подводного крейсера.

В 04 часа 36 минут 13 августа 2000 года гидроакустическими средствами крейсера «Петр Великий» пропавшая подводная лодка была обнаружена лежащей на грунте на глубине 108 метров. Это означало, что случилась крупнейшая авария и надо действовать незамедлительно.

Одной из главных проблем первых суток после обнаружения лодки стало отсутствие на Северном флоте необходимого глубоководного оборудования и первичный отказ Российской Федерации от помощи, предложенной норвежским и британским флотами. Батискафы Российского флота столкнулись с проблемами при погружении – неконтролируемая разрядка батарей, ухудшение погоды, сильное придонное течение, плохая видимость.

Автономно-спасательные аппараты АС-32 и АС-34 получили повреждения и фактически не был пригодны для дальнейшего использования. После безуспешных попыток проникнуть в лодку 15 августа Главным штабом Военно-Морских Сил было официально объявлено о начале спасательной операции и принято решение привлечь к ней иностранцев. 19 августа во второй половине дня к месту трагедии подошло норвежское судно «Normand Pioneer» и британская мини-лодка LR5. 20 августа к работам также было допущено норвежское судно «Seaway Eagle».

Поступавшая информация давала надежду – докладывали о зафиксированном сигнале девять ударов – пауза – девять ударов, соответствующем международному сигналу SOS. Однако позже эксперты установят, что стучала якорная цепь о выступающие части якорного клюза.

Как свидетельствует официальное расследование, взрыв 650-мм торпеды, находившейся в четвёртом торпедном аппарате, произошёл в результате нештатных процессов, из-за окислителя данной торпеды. Практически мгновенно погибли члены экипажа, находившиеся в первом и втором отсеках. В этот момент лодка, потерявшая управление, упала на дно, и детонация оставшихся торпед почти мгновенно вызвала сильнейшую взрывную волну и мощный пожар, от которой не смогли спастись моряки третьего отсека, двигавшиеся в сторону кормы.

В корпусе лодки образовались отверстия, сквозь которые поступила морская вода и полностью затопила первый отсек. Второй взрыв привёл к полному разрушению конструкций и механизмов первых трёх отсеков. В четвёртом, пятом и шестом отсеках моряки-подводники погибли также в короткий промежуток времени – в течение не более нескольких минут.

Из шестого, седьмого и восьмого отсеков, не получивших повреждений, уцелевшие члены экипажа, 23 человека, перенесли в кормовой отсек-убежище противогазы, спасательные гидрокомбинезоны, индивидуальные дыхательные аппараты, после чего выполнили действия по герметизации отсека, однако это не помогло – вода поступала из затопленного к тому времени восьмого отсека через повреждённую пожаром систему вентиляции.

Добраться до всплывающей спасательной камеры, находившейся в разрушенных носовых отсеках корабля, было невозможно, и моряки начали готовиться к эвакуации через спасательный люк. Подобный самостоятельный выход на поверхность мог с большой долей вероятности привести к развитию кесонной болезни, смерть в этом случае наступила бы в течение суток, поэтому члены экипажа не торопились и внимательно вслушивались в происходящее за бортом. Они понимали, что в связи с невыходом лодки на связь должна быть развернута операция по их поиску и самоотверженно боролись за жизнь, не поддаваясь панике.

Освещение в отсеках отсутствовало, но работали аварийные фонари, что дало возможность капитану Колесникову составить полный пофамильный список присутствующих в девятом отсеке и проводить перекличку.

В дальнейшем, экономя освещение, он написал записку, текст которой стал известен всему миру.

«Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов похоже нет, %10–20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает».

Группа капитана Колесникова могла держаться в жизнеспособном состоянии за счёт системы регенерации воздуха, пластины в которой надо было менять каждые несколько часов. Из-за попадания на одну из пластин капель то ли воды, то ли масла, смесь на основе перекиси натрия и калия вспыхнула на небольшой промежуток времени, но этого хватило, чтобы уничтожить запас кислорода и наполнить помещение угарным газом. Несколько человек погибли в момент взрыва, остальные вдохнув два–три раза угарный газ. Через несколько часов девятый отсек атомной подводной лодки «Курск» был затоплен, похоронив в себе всех матросов.

21 августа 2000 года норвежскими водолазами была вскрыта крышка заклинившего аварийно-спасательного люка лодки с помощью специально изготовленных инструментов.

Доклад.

«Аварийно-спасательный люк заполнен водой. Людей в люке нет. Нижняя крышка люка закрыта».

При вскрытии нижней крышки люка стало ясно, что живыми найти никого не удастся.

22 августа приказом командующего Северным флотом спасательные работы были закончены.

23 августа 2000 года указом президента России был объявлен днём траура.

В соответствии с указом президента РФ от 26 августа 2000 года №1578 все находившиеся на борту были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля капитану 1-го ранга Геннадию Лячину присвоено звание Героя Российской Федерации. В ряде российских городов установлены памятные мемориалы в честь погибших.